遺言が有効に成立しているか、医療記録などを取寄せて調査や分析をおこないます。

遺言書無効の争い

遺言書が無効になるケース

死亡した親族(被相続人)が遺言書を残している場合があります。

ただ、相続人間で「遺言書の無効」を争いトラブルとなることがあります。

相続トラブルに発展する前提として、生前から被相続人である親の身柄の奪い合いがあった、親族による財産の使い込みの疑いがある、などの背景事情が存在していることがあります。

「被相続人と一緒に暮らしていた親族に有利な内容」

「知らぬ間に遺言書が作成されていた(無理やり作成させられたのではないか)」

「認知症が疑われる時期の遺言書作成(偽造・変造ではないか)」

などのケースがあります。

遺言書が無効となった場合には、相続人全員が参加する遺産分割協議により相続をおこなうことになります。

どのような場合に、遺言書が無効となるのかについて解説します。

遺言能力がない状態で作成(認知症・15歳未満)

遺言書を作成できる能力を法律上「遺言能力」と言います。

① 年齢が15歳以上、② 物事の判断能力(意思能力)があることの2つを満たしていることが必要です。

遺言書の無効を争う場合に多いのが、この「遺言能力の有無」です。

遺言能力がない人がした遺言は法的に無効です。

意思能力は「自分の行為により、どのような結果になるか理解できる能力」です。

遺言書無効の争いで問題となりやすいのは、高齢に伴う判断能力の低下や「認知症」が疑われる時期の遺言書作成です。

なお、認知症は個別に症状が異なります。

継続して記憶、判断力が低下したり、失ったりする場合だけではありません。

一時的に判断能力などが戻る場合もあります。

例えば、事理弁識能力(物事の理解力)がない方の財産管理や療養看護をサポートするために成年後見制度を利用している方も、意思能力を一時的に回復している時に、医師2人以上の立合いがあれば遺言をすることができます(民法973条1項)。

認知症を発症している方の遺言が無効になるのではなく、遺言能力があるかは、年齢や認知症などの症状の有無と程度があるか、遺言書作成時の状況(遺言能力の回復、医師の立合いなど)を踏まえて総合的に判断されます。

遺言書が法律上の形式不備

遺言書の作成は法律上形式が定められています。

次のチェックリストをもとに、形式の不備がないかを確認してみましょう。

- 方式の不備

例 自筆証書遺言書で全文自筆であるべきところワープロ印刷、押印がない場合

※ 民法改正で2019年1月より自筆証書遺言の財産目録のパソコン作成や代筆が可能になりました。遺言書本文は本人が手書き(自書)であることが必要です。

※ 遺言書の押印は実印、認印、拇印のいずれでも可能です。 - 遺言内容に影響を与える部分の訂正方法に誤りがある

例 修正テープを使用せず、訂正箇所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。 - 共同で遺言書が作成されている

※ 民法975条で共同遺言は禁止されています。夫婦で1つの遺言書を作成するなど - 内容が不明瞭

例 複数不動産があるにも関わらず「土地を相続させる」とだけ記載されており、対象不動産が特定されておらず不明である場合など - 内容が公序良俗違反(民法90条)

例 相続人の権利を侵す程度の不貞相手への遺贈(遺言による贈与)など 但し、相続人の生活基盤を脅かさず、不貞相手の生活を保全するための遺贈について公序良俗に反しないとした裁判例(最高裁昭和61年11月20日判決)もあります。

被相続人の死後、遺言書の保管者や発見した相続人は、家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません(民法1004条1項)。

検認手続きは、発見時に遺言が存在したこと、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容確認する手続きです。

遺言書の偽造・変造を防止するための手続であって、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。

そのため、検認手続きを受けていないからといって、遺言書が無効になるわけではありません。

なお、検認手続きを経ずに勝手に遺言書の封筒を開封した場合には5万円以下の過料が科せられる可能性があります(民法1005条)。

また公正証書や、自筆証書遺言保管制度を利用して遺言を法務局で保管していた場合の遺言書情報証明書や遺言書保管事実証明書の検認手続きは不要です(民法1004条2項、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。

検認が不要である理由は、どちらも遺言書の内容が公証人や法務局によって把握、管理されていて、改ざんなどの恐れがないためです。

詐欺・脅迫・錯誤による作成

被相続人が第三者により脅され(脅迫)、騙されていたり(詐欺)、勘違い(錯誤)をしていたりする場合には、遺言書の効力を否定できる場合があります。

ただ、実際には被相続人が死亡しているため、立証が困難であることが多く主張することも難しいと言えます。

遺言書の偽造・変造

偽造し作成した遺言書は本人の意思にもとづくものではないため無効です。

そして、遺言書の偽造・変造は「有印私文書偽造罪」にあたります(刑法第159条1項)。

また、遺言書の偽造・変造をした場合、相続人となることはできません。

次に掲げる者は、相続人となることができない。

(一 ~ 四 省略)

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

新たな遺言書

作成年月日が新しい遺言書が見つかった場合、① 新しい遺言書の方が有効、② 矛盾部分は撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。

なお、遺言書作成時の記載で作成日が「令和7年7月吉日」とある場合、遺言書として方式不備となり法的に無効となります。

ただ、遺言書の内容から日付が特定できる場合には有効とされる可能性があります。

遺言書の無効を争う方法

遺言書の内容に納得がいかず、その無効を争いたい場合の対応方法や流れについては次の通りです。

交渉

家庭裁判所の調停、訴訟は解決に長い時間や費用を要する可能性があります。

まずは相続人、受遺者(遺言により贈与を受けた人)全員で、遺言と異なる方法で遺産分割をおこなうことに合意できるかを模索します。

本来、遺言書がある場合その内容が尊重されます。

しかし、全員の合意があればその内容と異なる遺産分割をおこなうことも可能です。

遺言無効確認調停

交渉で合意できない場合、裁判の中で遺言の無効確認を求めることになります。

遺産分割に関して、裁判手続きの前に調停手続きを申し立てることになっています(調停前置主義)。

調停手続きは、裁判官と調停委員を交えた話し合いです。

ただ、遺産分割の前提となる遺言書の無効に関しては、調停を経ずに訴訟を提起することができます。

既に、交渉が決裂している場合には調停が不成立になる可能性は高いため、訴訟(裁判)を提起することを検討すると良いでしょう。

調停手続き利用のメリットは、訴訟に比べて手続き費用が安価で、調停委員が間に入って遺産分割協議の成立を目指して調整のサポートをしてもらえることが挙げられます。

他方、デメリットとして、① 毎月1度は平日日中に裁判所へ出向かなければならず、② 相手方が裁判所に出てこない場合には話し合いが前に進まず調停不成立として終了することがあります。また、調停委員自体が弁護士以外である可能性が高いことも挙げられます。調停委員のうち弁護士の割合は約14%で、7人に1人もいません。そのため、調停委員に任せれば公平で正しく分割ができるとは限りません。現に、裁判所での遺産分割事件のうち80%以上は弁護士が代理人として関与しています。

遺言無効確認訴訟

実務上では調停を経ずに訴訟を提起することが一般的です。

遺言書の有効性を争い訴訟へ発展した場合、被相続人が入通院していた医療機関に診療記録(カルテ)・看護記録や、介護施設利用時の介護記録などの資料を取り寄せて、遺言作成当時に判断能力があったかどうかを確認することもあります。

訴訟段階になると、多くの方は法律の専門家である弁護士に依頼されています。

書面作成、立証と証拠収集などの訴訟活動の負担を肩代わりしてもらうことができるメリットがあるためです。

裁判では裁判所の判断である「判決」だけでなく、主張が出そろった時点で裁判官から和解を勧められることもあります。

遺言無効を争う際の注意点

遺言書の無効を争うにあたって、注意すべきポイントは次の通りです。

遺留分侵害額請求の意思表示

「相続財産のすべてをAに相続させる」と自身の相続分を侵害される遺言書の内容となっている場合、まずは遺留分の請求の意思表示をしておきましょう。

遺留分は「相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅」します。また、相続開始の時から10年を経過したときも、同様に請求権が消滅します(民法1048条)。

遺言無効を争うにせよ、遺留分侵害の事実があれば遺留分請求の意思表示は忘れずにおこなっておきましょう。

公正証書遺言で無効になるケース

公証人が作成する公正証書遺言書は、法的にも信頼性の高い書面です。

しかし、次のような場合には、公正証書が無効になる可能性があります。

-

公正証書作成時に「証人」になれない人が立ちあっていた場合・未成年者

・遺言者の推定相続人や配偶者および直系血族

・遺言の受遺者(財産を取得する人)とその配偶者および直系血族

・公証役場の職員、公証人の配偶者および四親等内の親族 -

証人2人以上の立会いが無い※ 秘密証書遺言、公正証書遺言は証人2名以上の立会いが法律上の要件です。

-

遺言者に遺言能力がなかった

なお、公正証書記載の財産目録の預金口座の番号などの明らかな誤記は、遺言の効力に影響ありません。この場合、公証役場で誤記であることの誤記証明書を取得することができます。

相続税申告への対応

遺言無効を争う場合でも、形式上有効な遺言があれば、その内容に基づいて相続税申告をおこないます。

遺言でまったく相続分がなかった相続人は遺言無効の主張をしている場合、遺言が無効であることが裁判で確定するまで申告をおこなう必要はありません。

相続税申告の必要、不必要の判断については税理士に相談し確認しておきましょう。

まとめ

遺言書の無効を争う場合、法律だけでなく税務も関連するため複雑で簡単には解決できない問題です。

遺言により財産を受けた方による遺産の処分などを防ぐためにも、早めの対応をおすすめします。

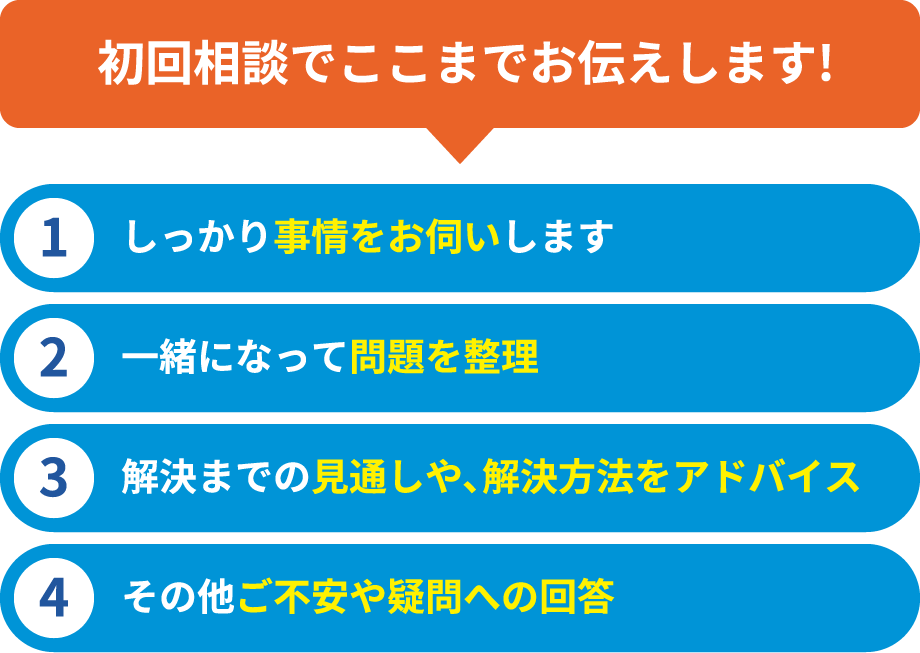

古山綜合法律事務所では、遺産相続トラブルについて初回無料相談をおこなっています。

法律相談では、事情をお伺いし、直面する問題の対処法から最適な解決策をご提案いたします。

弁護士と一緒に問題点を整理することで、今抱えている悩みや不安を軽くすることができます。個別の疑問点についても丁寧にお答えいたします。 この機会にぜひご相談ください

また相談だけでなく、兄弟姉妹、親子間の関係性が悪く相続後にトラブルとなりそうな場合の生前対策や、遺言書の内容実現のために弁護士を遺言執行者に指定されたい場合のご相談・ご依頼も承っております。

ご予約優先にて、法律相談をおこなっております。

電話やメールなどで、お気軽にお問い合わせください。

- 知らない間に、他の相続人に有利な遺言書が作成されていた。

- 遺言書にご自身の相続分がなかった。

- 遺言書が偽造・無理やり作成された疑いがある。

- 遺言無効の裁判を起こされた。

遺言書が残されている場合、その内容が相続手続きにおいて優先されます。

しかし、「遺言書で自分の相続分がない」など遺言内容が特定の相続人にとって不利なものであった場合、その相続人が「遺言書作成当時、被相続人は認知症だったから、有効な遺言書を作成できるはずがない」などと主張して、遺言により有利になった相続人との間でトラブルになることがあります。

納得いかない遺言内容を争うために、あるいは遺言書の争いから裁判を起こされて反論するためには、遺言書が有効に作成されたものかどうかの主張や反論を裏付ける資料を収集して、相手方に対応する必要があります。

遺言無効を争うには、まず当事者の話し合い、それでも解決できない場合には遺言無効確認の調停や訴訟により解決をはかります。

古山綜合法律事務所では「遺言無効の争い」についての対応実績があります。

問題解決のためのサポートのみならず、無料相談もおこなっています。

お気軽に、お問い合わせください。

遺言書無効の争いに関するサポート

遺言書の内容が争われる場合、遺言書が有効に作成されているかを確認する必要があります。

そのため、まずは主張を裏付ける証拠を確保することが大切なポイントです。

遺言作成時に認知症が疑われる場合には、入通院先の医療機関にカルテの開示を受けたり、介護施設で記録の開示を受けるなどして遺言書作成当時に「認知症」や「意識障害(意識レベル)」に問題がなかったかなどを確認します。

入通院していた医療機関、入所先の介護施設などを調査して、これらに必要書類の開示を請求するまでの手続負担や、膨大な量の資料を確認する負担は、大きいと言えます。

ただ、こうした開示請求の手続き自体は弁護士が医療機関などに請求したり、弁護士会を通じて照会をかけるなどして、代行することが可能です。また、量が多くて大変な確認作業も、弁護士がおこなってくれます。

古山綜合法律事務所は、行政で高齢者問題に携わっていた経験をもち、介護に関する制度や現場にくわしい弁護士が在籍しています。収集した資料を読み解き、あなたに代わって相手方にしっかり主張をおこないます。

相続問題の対応に注力しているからこそ、解決のためのサポートには自信があります。

ぜひ、遺言書無効の争いに関する相続トラブルは当事務所までご相談ください。

遺言の有効性にかかわらず、相続財産調査をおこないます。

遺言が有効である可能性が高ければ遺留分侵害額請求に備えて、遺言が無効である可能性が高ければ遺産分割に備えて、財産内容を把握しておく必要があります。

遺言無効の争いは、裁判まで進むと長期化する可能性があります。

そのため、まずは話し合いによる解決ができないかを模索します。

話し合いによる解決が難しい場合、遺言無効確認を求めて家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停手続きは、調停委員を交えた当事者間の合意を目指した話し合いによる解決方法の一つです。

ただし、調停に相手が出てこない、当事者で合意がととのわない場合には、調停は不成立となって手続きが終了します。遺言の有効・無効の争いは利害対立が激しいため、調停によって解決させるのは難しいです。

多くの場合は調停で解決できないため、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起します。もし遺産である不動産の所有権移転登記手続が終わっている場合には、所有権移転登記抹消登記手続のための訴訟をあわせて起こすことになります。

訴訟では、最終的に裁判官の判断を求めることになります。

なお、裁判手続きの中で裁判官から和解を勧められることもあり、和解で終了することも珍しくありません。

裁判で遺言無効が認められた場合、遺産分割協議が必要となります。

反対に、裁判で遺言無効が認められなかった場合、無効を主張する側は遺留分侵害額請求を検討することになります。

遺言書無効の争いは長期化することがあり、手続きの負担が大きいため、弁護士に依頼される方も多くいらっしゃいます。

当事務所では、遺言書無効の主張をおこなう側、遺言書無効の主張を受けている側のどちらの問題も対応可能です。

あなたの主張をおこなうために必要な資料収集や交渉をおこないます。

兄弟姉妹を除く相続人に法律上保障されている相続分(遺留分)の争いについて、ご相談や解決のためのサポートが可能です。

弁護士費用

手続きや交渉を代行することで、時間的・精神的な負担を大幅に軽減し、適切な解決のためにサポートいたします。

遺言書の無効についての争いだけでなく、相続全般に関する相談は初回無料で対応いたします。

少しでも不安や疑問が解消できるように、ご事情をしっかりお伺いし、具体的な対応策のご提案、個別のご質問にお答えいたします。

市区町村役所や医療機関などに対して介護保険認定資料、医療記録、介護記録などの開示請求を行い、これら資料をもとに弁護士が分析します。医療機関や介護施設の調査などは、必要に応じて弁護士会を通した照会などをおこないます。

医療記録や介護記録は膨大なページ数にわたることもあり、その中から主張を裏付ける証拠となる記載があるか読み解くことが必要です。

照会手続き、医療機関などとのやりとり、大量の資料の分析調査は、慣れた方でないと大きな負担となります。

当事務所ではこれら手続きや分析などの事前調査をおこない、遺言書の有効性を判断します。

相続財産の使途不明金を調査し分析をすることで、具体的な請求へとつなぎます。

①簡易な調査の場合、金融機関の口座を対象に取引履歴の取得・確認、②詳細な調査の場合、①に加えて入出金一覧表の作成、医療記録・介護記録の精査などをおこないます。

預貯金や医療記録・介護記録などを弁護士が調査いたします。

具体的には、②の「詳細な調査プラン」では、弁護士が、金融機関や医療機関、自治体などに対して取引履歴やカルテなどを請求し、不審な出金などがないか調査します。

遺言無効について、弁護士が相手方と直接交渉をおこないます。

裁判所外での相手方との交渉による解決が難しい場合は、家庭裁判所での調停や地方裁判所での訴訟手続をフルサポートします。具体的には、資料の収集、裁判書類の作成、期日における裁判所への出廷など、適切な解決のために必要な弁護士活動をおこないます。

着手金は55万円~で、遺言が無効となった場合には着手金と同額の成功報酬がかかります。

遺言無効について、弁護士が相手方と直接交渉をおこないます。

相手方が家庭裁判所への調停や地方裁判所への訴訟手続をとった場合、これらへの対応をフルサポートします。

具体的には、資料の収集、裁判書類の作成、期日における裁判所への出廷など、適切な解決のために必要な弁護士活動をおこないます。

着手金は33万円~で、遺言が無効とならなかった場合には着手金と同額の成功報酬がかかります。

- 秘密厳守

- 一切無料※

“無料相談※” で具体的な解決

に向けスタートを。

に向けスタートを。

初回相談は無料ですが、解決に向けての道すじや解決方法を分かりやすくアドバイスさせていただきます。

まずは事務局が受付対応

無料相談のご予約や、相談に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

- 無料相談の予約をしたい

- 相談前に問い合わせしたい

法律相談以外のお問い合わせ・相談予約をお伺いします。

お話ししながら、ご予約カンタン・安心です。

- はじめての弁護士相談で不安

- まず費用など問い合わせしたい

電話相談は行っていませんが、来所相談ではご持参いただいた資料やお話を伺いながら、

① 解決方法のアドバイス、②個別のご質問に弁護士がしっかりお答えします。

ぜひご来所の上ご相談ください。

都合の良い時間に問合せ

24時間受付中です。

- 忙しくて電話が難しい

- 自分のペースで問い合わせしたい