遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるため、相続人の範囲を調査します。

ご依頼いただいた場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍全て、そこから派生する相続人の戸籍全てを取り寄せるとともに、相続人の現住所も調査します。調査後、相続関係図や相続情報一覧図を作成します。

不在者財産管理人は、住所や居所(一時的な住まい)から行方不明となり、容易(簡単)に戻る見込みがない不在者の財産を適切に管理する人です。

行方不明とは、音信不通だけでなく、住民票の所在地や居所に居らず行方が知れない状況であることが必要です。

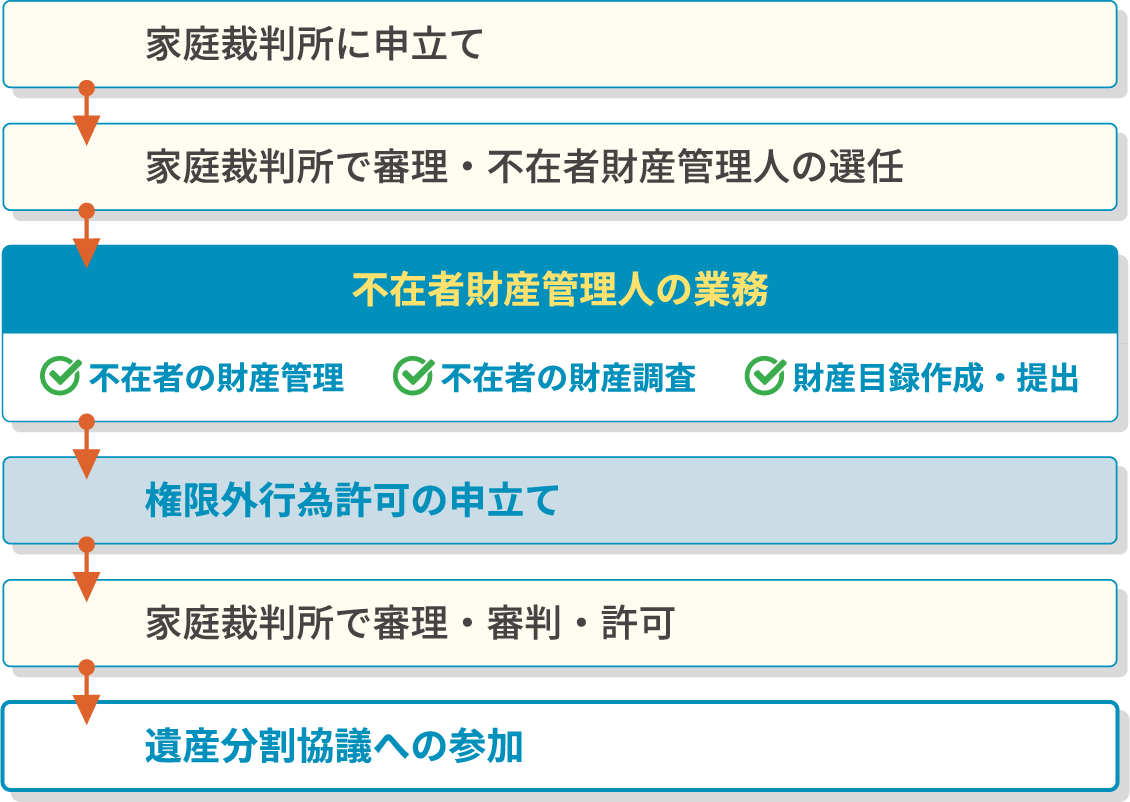

不在者の配偶者、相続人、債権者などの利害関係人や検察官が申立人となって、家庭裁判所が選任します。

なお、利害関係のない人を、管理人候補者として申立てをすることも可能です。

最終的な選任の判断は家庭裁判所にあり、実際には第三者である弁護士・司法書士といった法律の専門家が選任されることが多いです。

不在者財産管理人には、財産の管理行為、保存行為をおこなう権限があります。

保存行為とは、自宅の修繕、清掃作業、固定資産税など債務の支払いなど「現状を維持するための行為」です。

権限の定めのない代理人は、次に揚げる行為のみをする権限を有する。

また、財産管理にあたって、高度の注意義務(善良な管理者としての注意をつくす義務)があります。

財産管理や保存行為以外に、家庭裁判所の許可を得ることで遺産分割協議に参加や、財産の売却処分をおこなうことができます。

この許可手続きを「不在者財産管理人権限外行為許可申立て」と言います。

許可が必要な行為には次のものがあります。

不在者財産管理人は原則として、不在者本人に不利な内容の処分行為などをおこなうことはできません。

そのため、本人に不利益な内容の遺産分割協議は裁判所の許可を得られない可能性が高いと言えます。

遺言書が残されていない場合、遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議には、法律上相続人全員が参加することが求められています。

そのため、相続人の中に不在者が居ると、遺産分割協議を進めることができないため、まずは不在者財産管理人選任の申立てを検討します。

その後、権限外行為の許可により不在者財産管理人が協議に参加し、協議成立後の遺産整理手続きの協力を得ていくこととなります。

なお、遺産分割協議をすること自体の許可は不要ですが、遺産分割協議を成立させることは遺産分割=処分にあたるため、家庭裁判所の許可が必要です。

その際、遺産分割協議書案を添付し他の共同相続人の法定相続分や取得額を明らかにした上で不在者にとって不当な不利益がないことを示して、不在者財産管理人が家庭裁判所に許可申立てをおこないます。

具体的には、特別受益や寄与分が認められるような例外的な事案を除けば、少なくとも不在者の法定相続分が確保されていなければ、家庭裁判所の許可は出ません。

行方不明者が生死不明となり7年経過した場合、家庭裁判所に申し立てることで「失踪宣告」を受けることができます。

最後に生存が確認された時点から7年の失踪期間経過した時点に「死亡」したものとみなされます。

一旦、死んだものとして利害関係が確定するため、不在者を死亡したものとして相続手続きを進めることができます。

ただ、相続の時点で、法律で定められている失踪期間よりも短い場合には利用できません。

なお、不在者財産管理人が選任されていて、不在者が失踪宣告を受けた場合、その時点で不在者財産管理人の業務は終了します。

申立てにかかる費用は次のとおりです。

| ① 申立費用 |

収入印紙 800円分 連絡用の郵便切手(予納郵券) 数千円程度 ※ 申立先の裁判所ごとに金額は異なります。予め問合せて確認しておきましょう。 |

|---|---|

| ② 必要書類と取得費用 |

不在者の戸籍謄本(全部事項証明書) 450円/通 不在者の戸籍附票(※市区町村役所により異なります) 数百円程度/通 財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票 (※市区町村役所により異なります) 数百円程度/通 不在者の財産の資料 不動産登記事項証明書 600円/通(窓口交付) 有価証券の各種証明書 各証券会社所定の料金 預貯金の残高証明書 各金融機関所定の料金 ※ 通帳がある場合、その写しに代えることもできます。 |

| ③ 財産管理人の報酬 |

※財産管理人から請求があった場合、

家庭裁判所の判断で不在者の財産から支払われます。 |

| ④ 追加の予納金 |

※不在者財産管理の必要費用が不足する可能性がある場合、

追加納付の指示の可能性があります。 |

利害関係人が申立人の場合、不在者との利害関係を示す必要があります。

債権者である場合は金銭消費貸借契約書写し、賃貸人であれば賃貸借契約書写しなどを添付します。

本人が不在者であることの証明資料の添付も必要です。

住民票上の住所の現地調査や親族に生活状況などを確認し、本人宛てに発送し「あて所に尋ね当たらず」など不在が理由で返送された郵便物をもって、不在であることの資料として提出します。

審判の手続きの流れは次の通りです。

申立書に添付が必要な書類を揃えます。

費用の項目で解説した、不在者の戸籍謄本や戸籍の附票以外に、①不在の事実を証する資料、② 不在者の財産に関する資料、③ 利害関係人の申立の場合における利害関係を証明する資料などが必要となります。

また、不在者財産管理人による管理対象となる財産を調査します。

申立書の記載例については、裁判所公式ホームページに記載があります。

申立書には、申立ての趣旨(不在者財産管理人の選任を求めること)、申立ての理由(申立てをするに至った事情、例えば遺産分割協議のためなど)を記載します。

「不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所」に申し立てます。

住所地は住民票の場所、居所地は住民票の所在地ではなく一時的な住まいを言います。

居所地としては、住民票を異動させずに入所・入院をした際の介護施設・病院の場所のことです。

家庭裁判所は申立書の内容にもとづき審理し、管理人を選任します。

家庭裁判所は申立書の内容を確認し、申立人から事情を聴取や、不在者の親族に照会するなどして審理を進めます。

不在者財産管理人は選任されると、次の業務をおこないます。

財産状況の調査

財産目録の作成提出

管理報告書の提出(就任2か月以内に初回報告書、毎年1回の定期報告書、臨時報告書)

財産管理(帳簿の整備、証拠書類保管)

管理財産の処分(不在者財産管理人権限外行為許可申立て)

不在者財産管理人が不在者の財産を不当に消費するなど不正行為をした場合、解任や、民事上の賠償請求、業務上横領などの刑事責任を問われ告訴されることがあります。

また、選任した管理人が適任でないと家庭裁判所が判断した時は改任することができます。

不在者財産管理人の業務が終了するのは次の事由があるときです。不在者財産管理人の業務が終了するのは次の事由があるときです。

例えば遺産分割協議を進めるために選任した場合、協議が成立したあとも不在者のために管理人は業務を継続します。

そのため、不在者の推定相続人としては管理人の報酬支払いなどによる財産が減少し続けることになります。

(この場合、生死不明から7年経過後に失踪宣告申立てをして、不在者財産管理人選任処分等取消申立てをおこない、選任等処分取消の審判の告知により管理人の業務が終了します。)

不在者財産管理人制度の利用に際して、注意すべき点について解説します。

相続税申告は、相続開始の翌日または相続開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告する必要があります。

相続財産管理人の選任、遺産分割協議を待っていては相続税申告期限に間に合わない可能性があります。

そのため、法定相続分(法律で定められた相続割合)で一旦相続したものとして申告をおこない、遺産分割協議終了後の内容に応じて修正申告をおこなうことになります。

なお、当初の申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出は、税制上の優遇措置である小規模宅地等の特例などを受けるために忘れてはいけないものです。

税理士にも予め相談されておくと良いでしょう。

遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があります。

相続人の中に、利益が相反する人がいる、行方不明の不在者がいる、認知症など判断能力が低下している人がいるなど、遺産分割協議を進めていくには家庭裁判所の手続きが必要になるケースがあります。

古山綜合法律事務所では、遺産分割協議のトラブルをサポートしています。

また、相続トラブルの初回無料相談をおこなっています。

ご事情をお伺いし、弁護士が最適な解決方法を具体的にアドバイスいたします。

是非、電話やWEBフォームなどからお気軽にお問い合せください。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しておこなう必要があります。

相続人のうち1人でも欠けていると法律上無効となります。

相続開始後に、相続人の範囲を確定するために相続人調査をおこなうのが一般的です。

相続人調査は、亡くなられた被相続人の戸籍を市区町村役所(本籍地)から取り寄せ、死亡から出生までたどります。

調査する中で、所在・生死不明の行方不明者が判明することがあります。

このような場合、行方不明者の代わりとなる不在者財産管理人を選任することで、遺産分割協議を進めることができます。

なお、相続人が行方不明で生死が分からない場合、家庭裁判所の失踪宣告制度を利用することも可能です。

失踪宣告を受けた行方不明の相続人は、死亡したものとみなされます。

その失踪宣告によって行方不明者は相続人でなくなります。ただ、失踪宣告者の相続が発生するため、さらに相続関係が複雑になる場合があります。さらに、失踪宣告の手続きに時間がかかることもあります。

まずは相続人に行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人制度の利用を検討されると良いでしょう。

当事務所では、不在者財産管理人選任手続きのサポートをおこなっています。

相続問題と合わせて、一括してお任せいただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

相続人に行方不明者・生死不明者がいる場合、家庭裁判所への不在者財産管理人選任、失踪宣告の各申立てに必要な資料収集から申立書作成、裁判所への対応をおこないます。

具体的には、被相続人に関する相続人調査をおこない相続人の範囲を確定させるとともに、行方不明者の所在を調査します。行方不明者について、どのように対応するか検討したうえで、家庭裁判所への手続きを代行いたします。

もちろん、遺産分割協議までトータル・フルサポートすることも可能です。遺産分割協議がスムーズに進行するための代理交渉や遺産分割協議成立後の遺産分割協議書作成もおまかせいただけます。

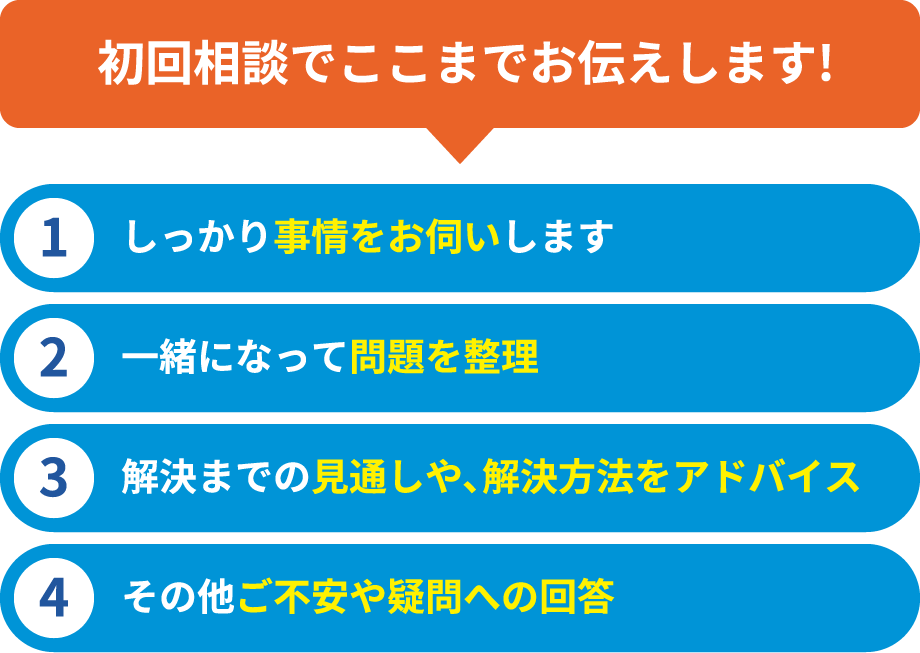

初回無料相談では、ご事情やご希望をお伺いし、どのように対応するべきかを具体的にアドバイスいたします。

相続手続の中には「期限」が設けられているものもあります。早めの相談をお勧めします。

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるため、相続人の範囲を調査します。

ご依頼いただいた場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍全て、そこから派生する相続人の戸籍全てを取り寄せるとともに、相続人の現住所も調査します。調査後、相続関係図や相続情報一覧図を作成します。

申立に関する必要書類の収集、申立書類の作成、裁判所への提出とやりとりまで、すべて当事務所にお任せいただけます。

弁護士が代理人となり遺産分割協議の中で発生する、他の相続人とのやりとりを全て代行いたします。

一度も会ったことが無いような疎遠な親族との連絡もお任せいただけるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。

遺産分割協議で相続人全員が合意できない場合には、遺産分割調停や審判による解決を図ることになります。

相続人全員が遺産分割の内容に合意できたら、取得した被相続人名義の預貯金口座や投資信託の解約、不動産の名義変更といった遺産の解約・名義変更の各手続きをおこないます。

例えば、預貯金口座の解約のため平日に窓口で手続きをする必要がありますし、不動産の名義変更のために司法書士と調整しなければならないこともあります。

さらに、相続税申告をするため税理士ともやりとりが必要となる場合もあります。

一般の方にとって手間であることが多い解約・名義変更・相続税申告の各手続きについても当事務所にお任せいただけます。

ご状況に応じて、不在者財産管理人選任手続きだけでなく、失踪宣告制度の利用もサポート可能です。普段から裁判手続き、相続トラブルを取り扱う当事務所だからこそ幅広く、丁寧な対応をおこなうことができます。

手続きや交渉を代行することで、時間的・精神的な負担を大幅に軽減し、適切な解決のためにサポートいたします。

相続全般に関する相談は初回無料で対応いたします。

少しでも不安や疑問が解消できるように、ご事情をしっかりお伺いし、具体的な対応策のご提案、個別のご質問にお答えいたします。

家庭裁判所の不在者財産管理人選任申立てのために必要となる、書類の収集や作成、申立書の作成や裁判所とのやり取りについて、すべてお任せ頂けます。

家庭裁判所の失踪宣告の審判申立てのために必要となる、書類の収集や作成、申立書の作成や裁判所とのやり取りについて、すべてお任せ頂けます。

弁護士が代理人として他の相続人と遺産分割の交渉をおこないます。

不動産業者・司法書士・税理士などとの連絡調整も本人に代わって対応可能です。

交渉による解決が難しい場合、裁判所での手続きへ進みます。

弁護士が代理人として書面の作成・提出や期日出頭などをおこないますので、ほとんどのケースでご本人は家庭裁判所に行くことなく終わります。

被相続人の預貯金、株式、不動産など相続財産について弁護士が調査いたします。

具体的には金融機関や証券保管振替機構などに対して口座履歴や残高証明などの開示を求め、必要に応じて弁護士照会をおこない、遺産分割の対象となる資産を調査いたします。

遺産分割の内容が確定したあとの、被相続人名義の預金口座の解約、証券の名義変更や売却処分、不動産の登記名義の変更といった取得財産に関する手続きを代行します。

また、司法書士・税理士などとの連絡調整もおこないます。

初回相談は無料ですが、解決に向けての道すじや解決方法を分かりやすくアドバイスさせていただきます。

無料相談のご予約や、相談に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

電話相談は行っていませんが、来所相談ではご持参いただいた資料やお話を伺いながら、

① 解決方法のアドバイス、②個別のご質問に弁護士がしっかりお答えします。

ぜひご来所の上ご相談ください。