はじめに

預貯金は相続財産の中でも最も代表的なものです。

お金なんだから分けるのも簡単だろうと思うかもしれませんが、いざ遺産分割を始めようとなると意外と戸惑うものです。

また、遺産分割協議で決まった内容を遺産分割協議書にまとめようとすると、預貯金の分割方法をどう表現すればいいのか悩む場面も多いでしょう。

遺産分割協議での預金の分け方から遺産分割協議書への記載方法と注意点について徹底解説いたします。

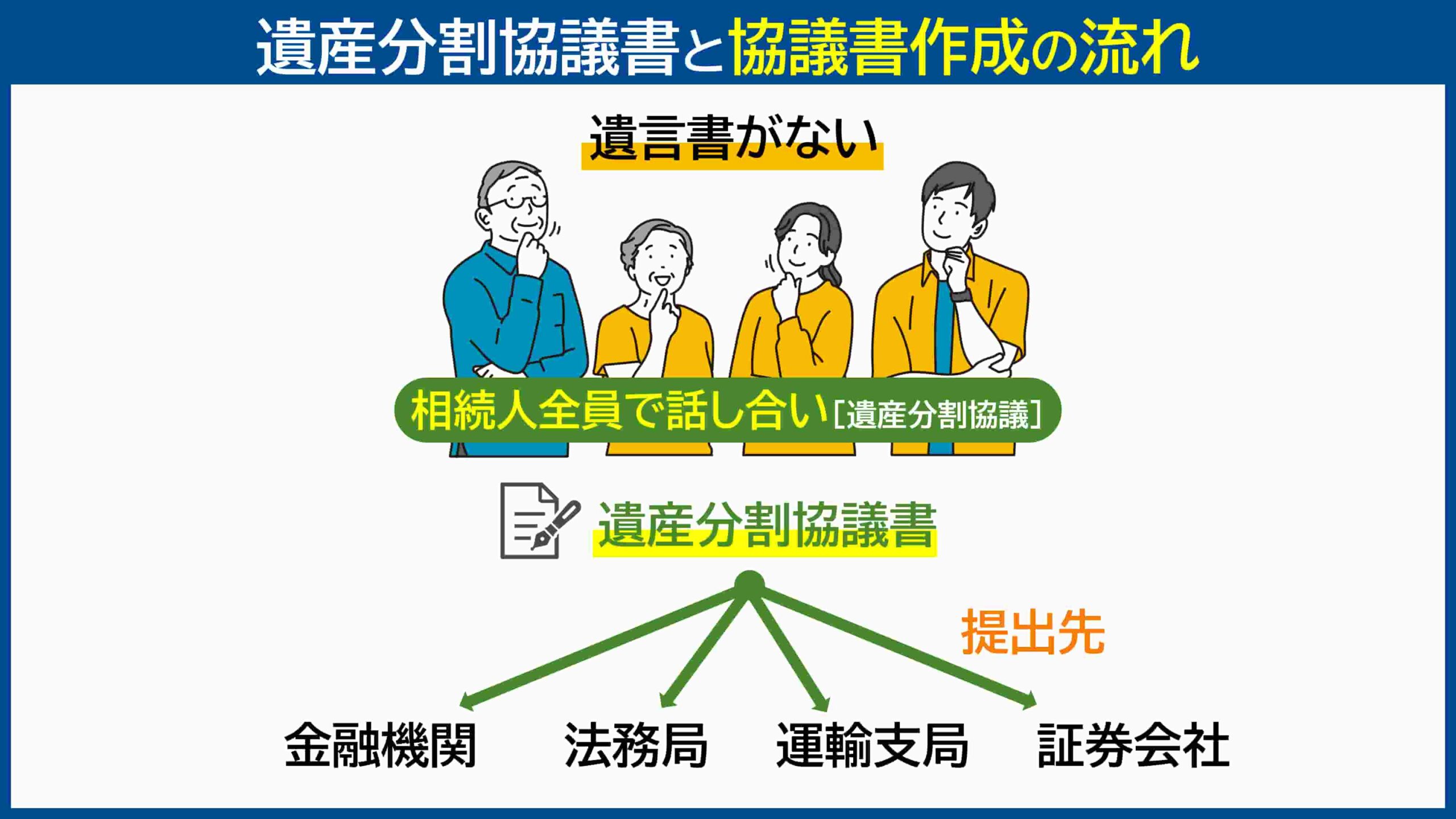

1.遺産分割協議・遺産分割協議書とは

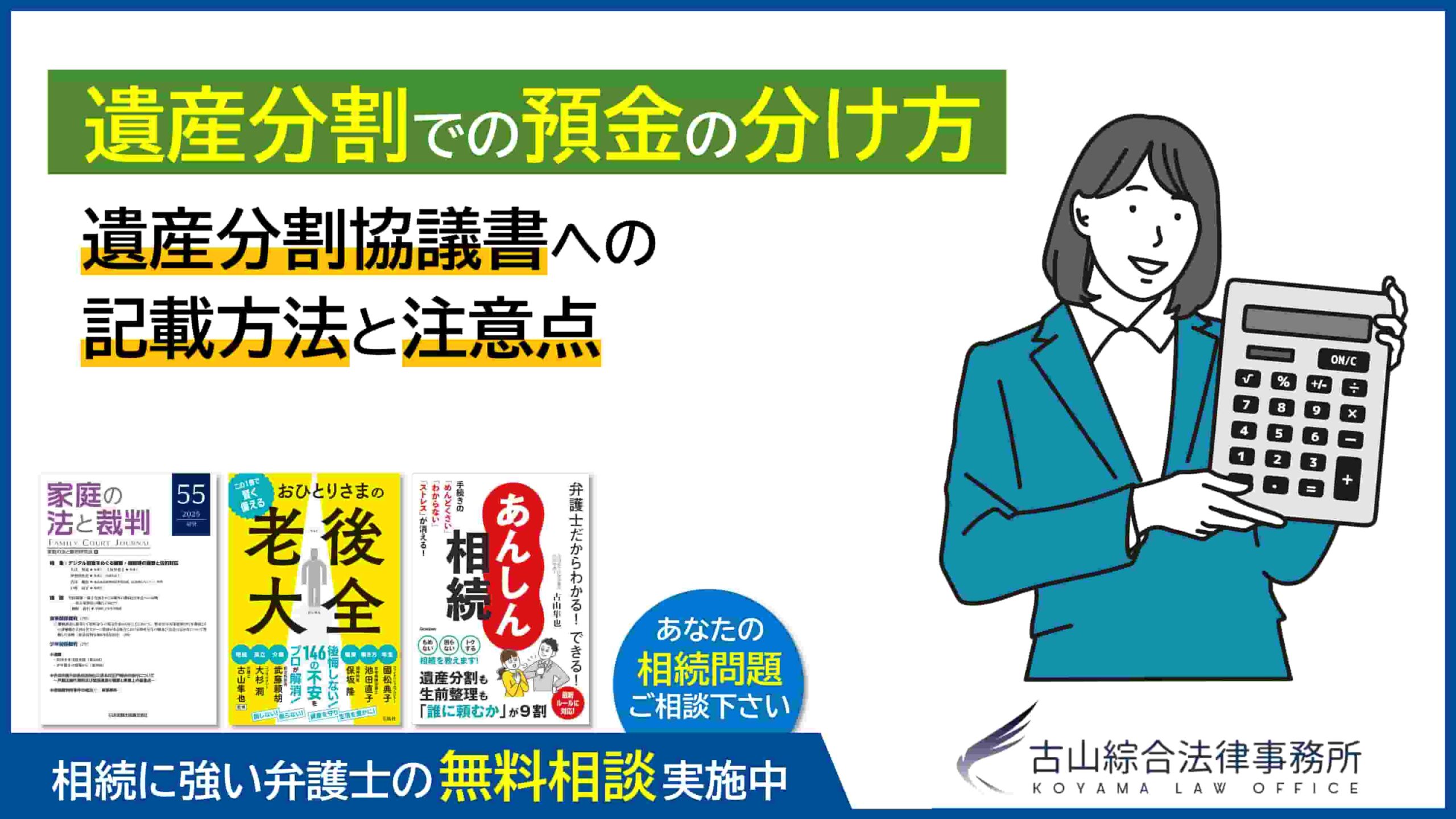

遺言書がない場合や遺言書があっても遺産分割方法の指定がない場合には、全ての相続人同士が話し合って誰がどの遺産をどれだけ相続するのかについて決めることになります。

この話し合いを「遺産分割協議」といい、協議した結果をまとめて分割方法の内容を明記した書類が「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、当事者全員の合意を証明する法的書面です。

必ず作成しなければならないというものではありませんが、金融機関の口座解約や相続登記手続きなどのさまざまな場面で必要書類として提出が求められます。

また、遺産分割の合意内容を書面にして残しておくことで、後々「言った、言わない」のトラブルを予防することができます。

1-1.遺産分割の方法

被相続人が残した遺言書があり、遺産分割の方法や割合が指定してあった場合には、遺言書の内容に従って相続手続きを進めることになります。

しかし、遺言書がない場合や遺言書があっても遺産分割方法の指定が書かれていない場合は、遺産分割協議で分割方法を決めなければなりません。

ー 法定相続分で分ける

法定相続分とは民法で定める相続人が複数人いる場合の相続割合のことです。遺言書による遺産分割の指定がないときには、法定相続分が基準となります。

法定相続分は相続人の組み合わせによって下記のように定められています。

法定相続人と法定相続分

| 相続の組み合わせ |

法定相続人 |

法定相続分 |

| 配偶者がいる場合 |

【第一順位】

・配偶者

・子 |

・配偶者: 1/2

・子: 1/2 (※子全員で分け合う) |

【第二順位】 (子がいない場合)

・配偶者

・直系尊属 (父母など) |

・配偶者: 2/3

・直系尊属: 1/3 (※全員で分け合う) |

【第三順位】 (子も直系尊属もいない場合)

・配偶者

・兄弟姉妹 |

・配偶者: 3/4

・兄弟姉妹: 1/4 (※全員で分け合う) |

(子・直系尊属・兄弟姉妹がいない場合)

・配偶者のみ |

・配偶者: すべて |

| 配偶者がいない場合 |

【第一順位】

・子のみ |

・子: すべて (※子全員で分け合う) |

【第二順位】 (子がいない場合)

・直系尊属 (父母など) のみ |

・直系尊属: すべて (※全員で分け合う) |

【第三順位】 (子も直系尊属もいない場合)

・兄弟姉妹のみ |

・兄弟姉妹: すべて (※全員で分け合う) |

法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。

同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。

また、順位が上の人がひとりでもいる場合は、下の順位の人は相続人にはなれません。

血族でなければ、死亡時にたとえ一緒に住んでいたとしても事実婚や元配偶者などは相続人とはなりません。

法定相続分どおりに遺産分割を行う場合は、不動産の相続登記や相続申告などの手続きを行う際の遺産分割協議書の提出は必要ありません。

ただし、「法定相続分通りに遺産分割を行うことで合意した」という事実を残しておくことは、後の相続人間のトラブル予防につながります。

簡易的な内容でもかまわないので遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

ー 遺産分割協議で決める

法定相続分はあくまで基準・目安です。

絶対にそう分割しなければならないというわけではありません。

遺産分割協議で決める場合は、相続人全員が合意すれば、自由に相続割合や相続方法を決めることができます。

たとえば、「実家は長男が相続し、残った兄弟姉妹で預貯金を分けて相続する」ことも「子どもは相続せず、配偶者が全財産相続する」といった内容でも、相続人全員が合意していればどんな割合でもかまいません。

ただし、相続人がひとりでも欠けていた場合の遺産分割協議は法律上無効になってしまうため、注意が必要です。

必ず相続人調査を行い、相続人を確定するようにしましょう。

また、相続人がひとりでも分割方法に不満を唱えれば、遺産分割協議は成立しません。

必ず全員が納得するまで話し合う必要があります。

当事者同士での話し合いがむずかしいようであれば、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して調停委員に間に入ってもらい、遺産分割協議の合意を目指すことになります。

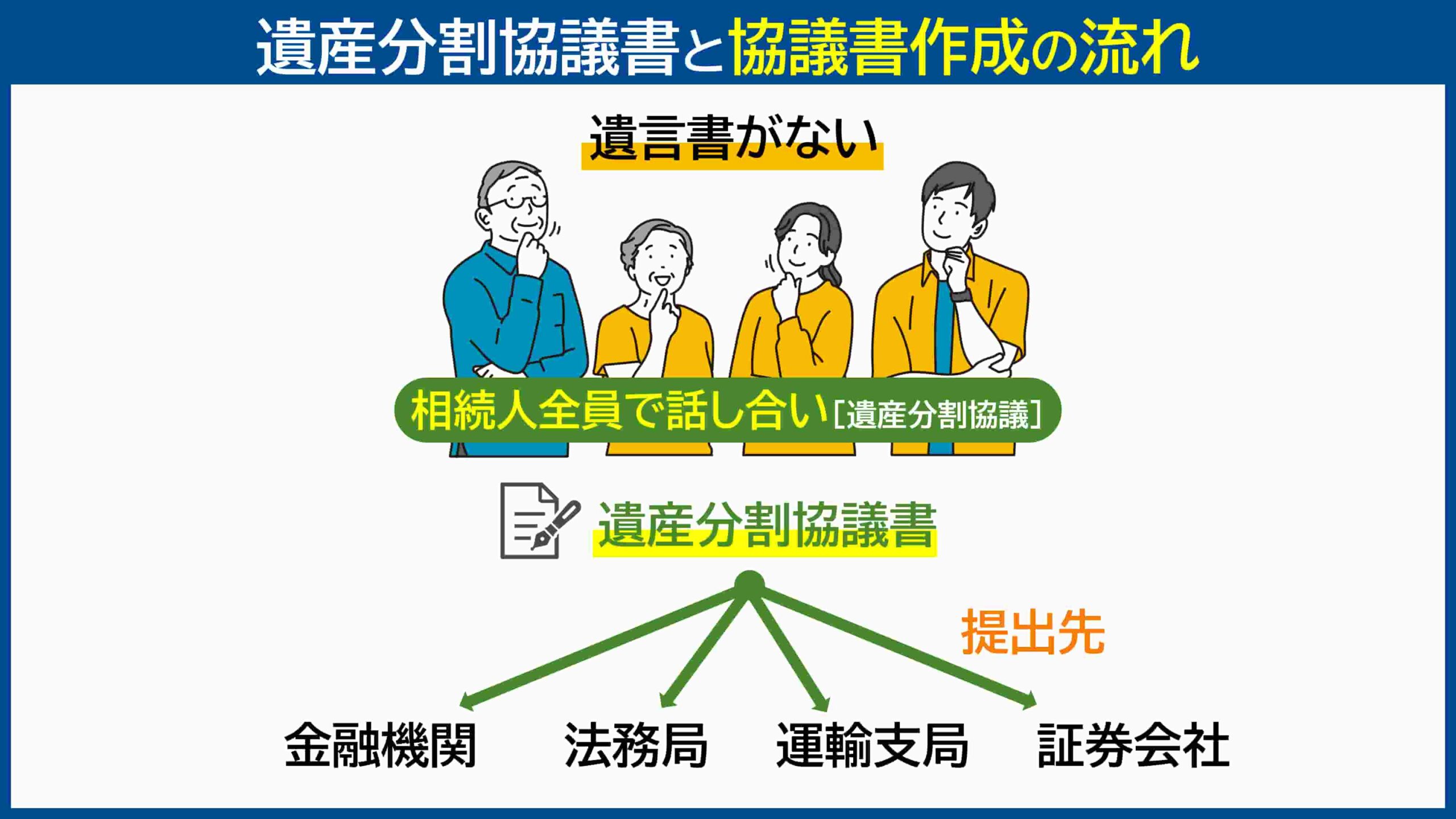

1-2.遺産分割協議書の内容

遺産分割協議書には特に決まった書式はありません。

また、自分たちで作成することも可能です。

ただし、前述したように相続手続きの際に提出を求められるため、どの相続人がどの財産を相続するのかが誰が見ても明確に分かるように記載する必要があります。

不安がある人は専門家に作成を依頼するのもひとつです。

書き方は手書きでもパソコンでもどちらでもかまいません。

現在ではパソコンで作成するのが主流であるため横書きが一般的ですが、縦書きでもかまいません。

作成部数にも決まりはありませんが、相続手続きに使用することもあり、相続人それぞれが1通ずつ保管できるように全員分作成しておくことが一般的です。

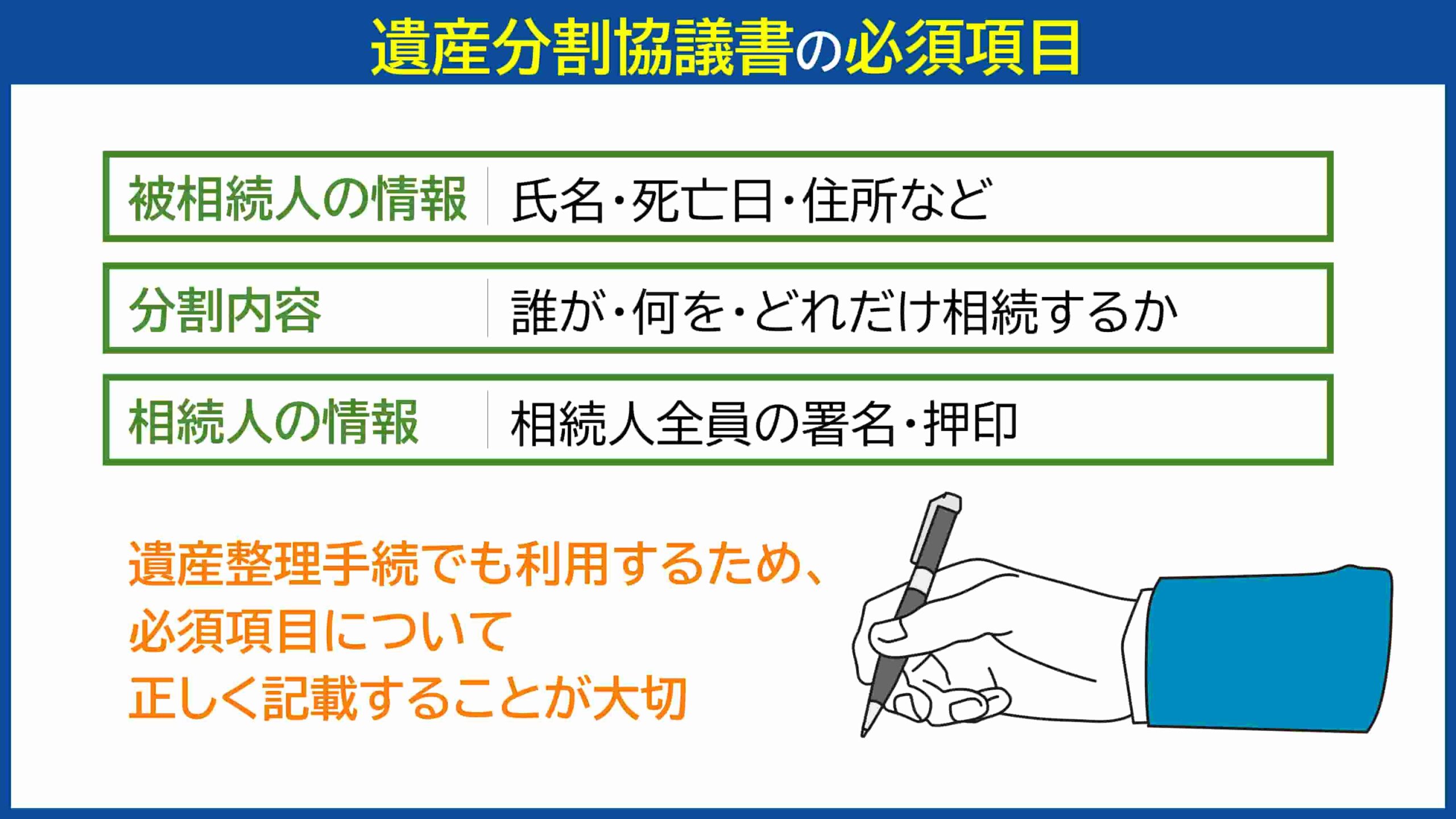

1「被相続人の情報」は誰の遺産分割協議を行ったのかを特定するために必要です。

3「相続人全員の住所・氏名・押印」は遺産分割協議に相続人全員が参加し、合意したことを証明するものです。

遺産分割協議書をパソコンで作成したとしても、後々トラブルとならないよう、相続人の氏名はそれぞれが自分で署名したほうがより安心です。

また、遺産分割協議書が間違いなく正しく成立したことを証明するために、協議書に実印で押印し、本人にしか取得できない印鑑証明書を添付することが一般的です。

2「誰がどの遺産を相続するのか」については、後でより細かく説明しますが、金融機関や法務局などに遺産分割協議書を提出することをふまえて、第三者が見ても明確に内容が判断できるよう、遺産の内容や分割方法は具体的に書きましょう。

ただ、預貯金は解約までに利息がつき、残高が変動するようなことがあるため、銀行名(支店名含む)、口座名義、口座番号、預金種別を記載し、残高までは記載しません。

遺産分割協議書に書いた残高と、解約時の残高の数字が異なっている場合、「遺産分割協議で合意した口座情報をと同一ではない」ことを理由に、銀行に解約を拒否される可能性があります。

1-3.被相続人死亡前後の預貯金の取り扱いについての注意点

被相続人名義の預貯金は原則的に遺産分割後にしか払い戻すことができません。

しかし、預金通帳やキャッシュカードと暗証番号を知っていれば簡単に引き出すことができるため、軽率に出金してしまう人も少なくありません。

被相続人死亡前後の預貯金の取り扱いについては注意するべきポイントがいくつかあります。

ー 預貯金を相続人の合意なしに勝手に引き出してはいけない

被相続人名義の預金口座の預貯金は遺産分割の対象となるため、勝手に金銭を引き出してはいけません。

以前は「預貯金は遺産分割の対象外」とされており、預貯金は法定相続人が法定相続分どおりに分割するのが通例となっていました。

そのため、法定相続分の範囲内であれば、遺産分割前でも相続人個々で払戻すことができました。

しかし、2016年(平成28年)12月19日に最高裁判所が「預貯金は遺産分割の対象」とする判決を出したことにより、現在では遺産分割協議によって預貯金も遺産分割の対象に含まれるようになりました。

金融機関は口座名義人の死亡の事実を知ると口座を凍結します。

相続発生から遺産分割が終わるまでの財産は相続人の共有財産となるため、相続財産を守るという目的のために凍結されます。

凍結後は、相続人であっても遺産分割前の預金の払戻し制度を利用しないと出金できなくなります。

だからといって、凍結される前なら引き出していいわけではありません。

遺産分割前に預貯金を引き出す行為は他の相続人の権利を侵害することになります。

不法行為や不当に利益を得たとして、他の相続人から不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求などで訴えられるリスクがあるので気をつけましょう。

ー 預貯金の使い込み防止のために口座を凍結する

死亡届を市町村役場に提出したからといって、銀行口座が凍結されるわけではありません。

新聞の訃報や葬儀の看板などによって被相続人が死亡した情報を金融機関が入手する場合もありますが、基本的には相続人からの申し出によって、誰が預金を相続するかを決めるまで預貯金口座を凍結します。

なお、金融機関間で口座名義人の死亡に関する情報が共有されることはないので、被相続人が利用していた金融機関ごとに相続届や解約手続きをする必要があります。

他相続人による預貯金の使い込みが疑われる場合には、そうした行為を防ぐためにも、できるだけ早めに連絡し、凍結してもらいましょう。

参照リンク

ー 遺産分割前に引き出したい場合は「仮払い制度」を利用する

被相続人の葬儀費用や当面の生活費など、やむを得ない事情があり、どうしても遺産分割前に被相続人名義の預貯金を出金したい場合は2019年の民法改正から開始された制度「預貯金の仮払い制度」を利用することで引き出すことができます。

預貯金の仮払い制度で引き出せる金額には上限があり、預貯金の残高や法定相続分などによっても異なるので注意が必要です。

たとえば、相続人が長男と次男の2人で相続開始時の預金額が1口座の普通預金600万円だった場合に長男が単独で払い戻しができる金額は以下になります。

600万円×1/3×1/2=100万円

2.預金の遺産分割方法と注意点

遺産分割協議では、それぞれ誰が、どれくらいの遺産を相続するか、具体的に話し合いをします。

協議の結果、具体的な割合や受け取る方法が決まったら遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書には預金口座の情報だけでなく、預貯金の「分配方法」についても記載する必要があります。

2-1.預貯金の具体的な分割方法

有価証券や不動産などに比べるとお金ということもあり、遺産分割協議において預貯金は比較的分割しやすい財産といえるでしょう。

ただし、遺産分割は「2分の1」「3分の1」といったように割合で決めることが多く、その場合には預貯金であっても端数が発生することがあります。

相続人同士が円満な関係を築けている場合は良いですが、そうでない場合は「他の相続人より1円でも多くもらいたい」といった感情の対立が生じる可能性があります。

端数処理で揉める可能性がある場合には、預貯金だけでなく他の相続財産や相続税・固定資産税の支払い金額などを含めて、遺産分割全体で調整をはかると良いでしょう。

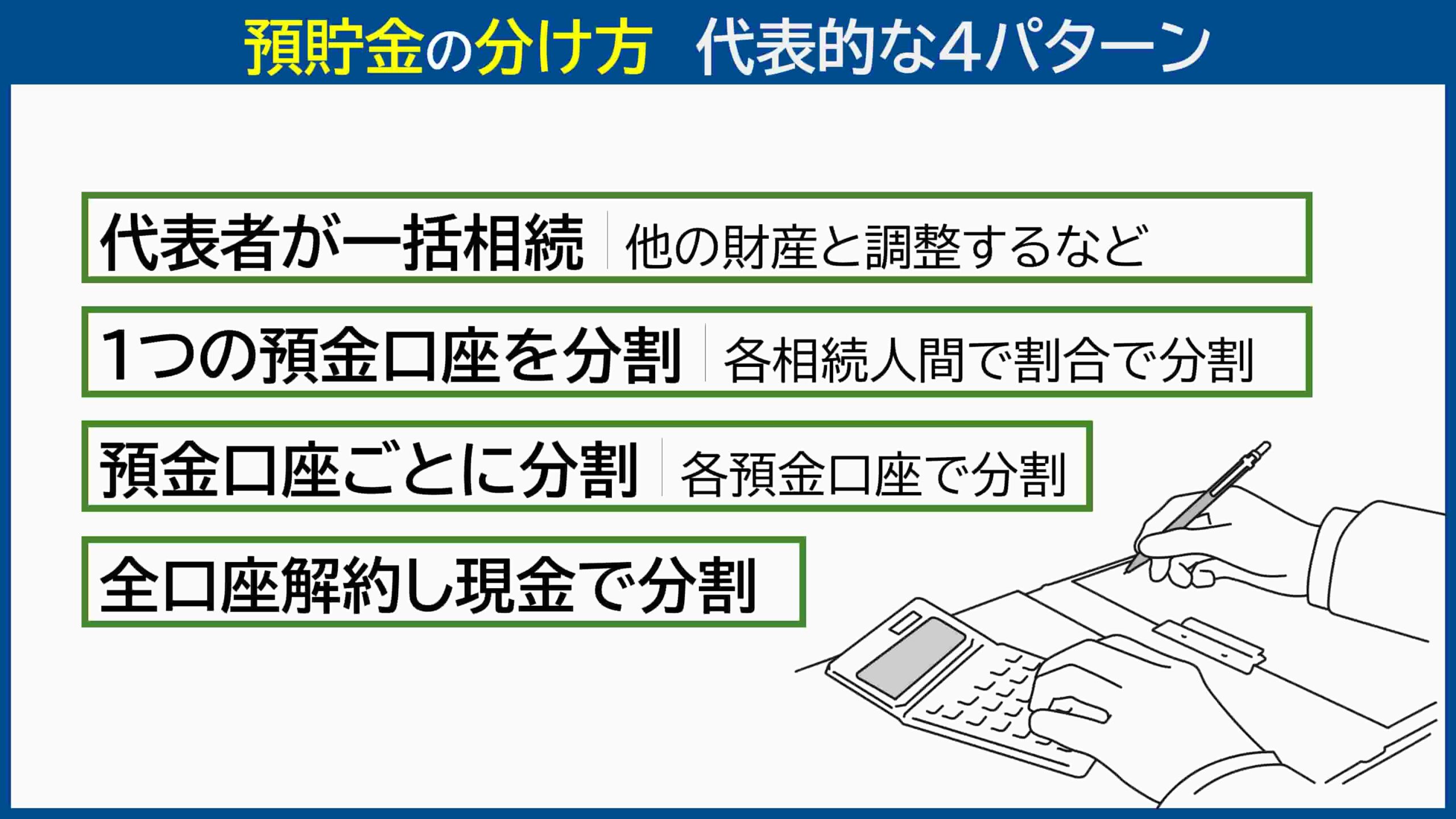

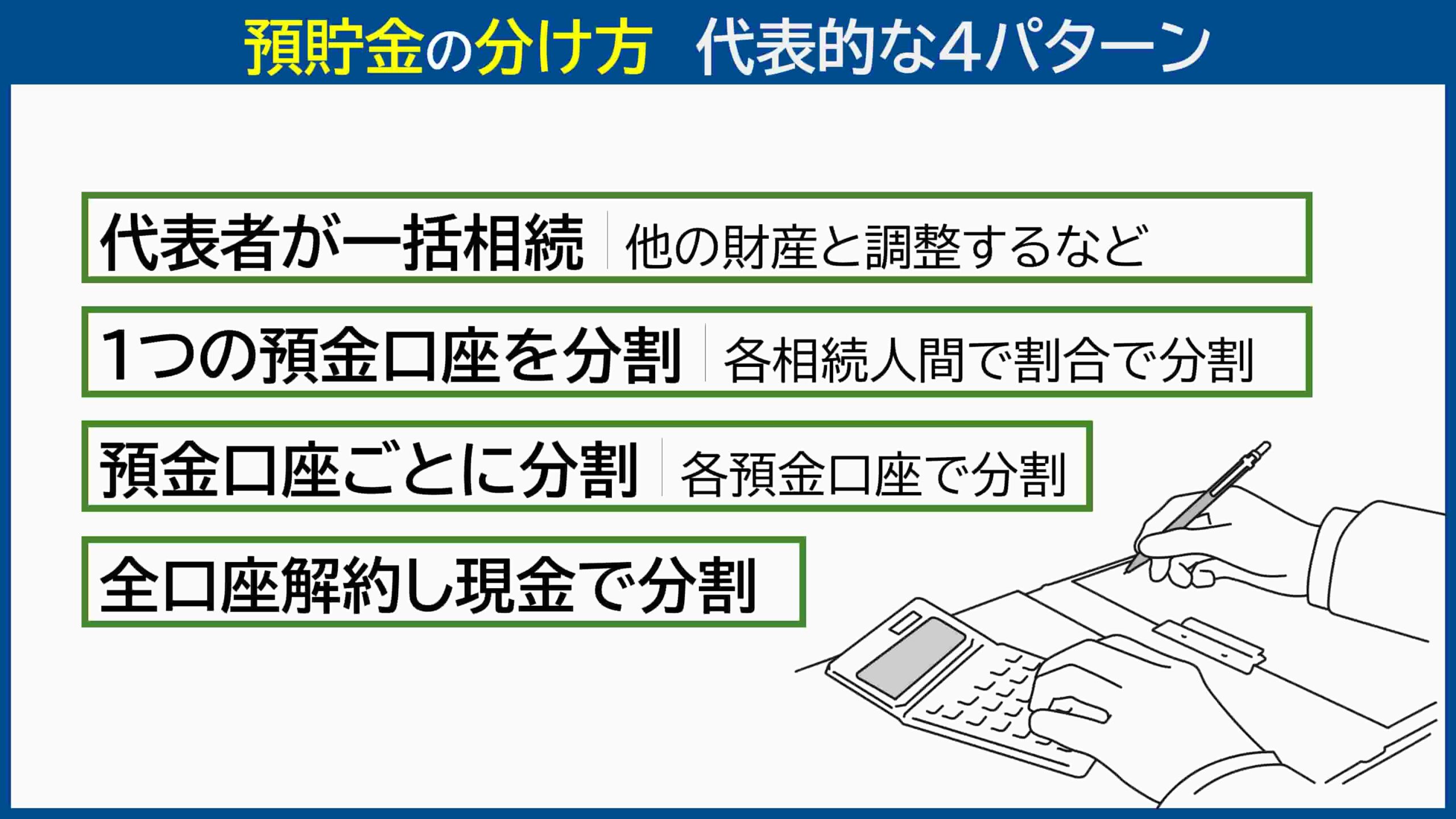

預貯金の分割方法には以下の4つのパターンが考えられます。

それぞれの分け方について、具体的な説明と実際に遺産分割協議書に同記載すればいいのか文例を交えて解説します。

ー 1人が預貯金を受け取り、他の相続財産と調整する

預貯金を受け取る方法としては一番シンプルなのが、預金をひとりの相続人が全て相続する方法です。

遺産分割協議書には以下のように記載します。

1 相続人 田中二郎は以下の遺産を取得する。

(1) 預貯金

A銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 1234567 口座名義人 田中太郎

B銀行 〇〇支店 定期預金 口座番号 8901234 口座名義人 田中太郎

また、預貯金以外にも相続財産がある場合は他の相続財産と調整する際にも有効です。

相続人のひとりが遺産を取得して、他の相続人に取得分の対価を支払うことを「代償分割(だいしょうぶんかつ)」といいます。

たとえば4,000万円の預金総額と2,000万円相当の実家が遺産とし、2人兄弟で相続するとします。

法定相続で分ける場合、遺産総額が6,000万円となり、兄弟それぞれの法定相続分は2分の1ずつなので3,000万円が取得分となります。

しかし、長男が実家、次男が預金をそれぞれ相続するとなると不公平が生じるため、次男が長男に対して現金1,000万円の代償金を支払うことでお互い平等に相続することができます。

代償分割によって長男が受け取った代償金1,000万円は、遺産分割協議書に記載する必要があります。

もし記載がなければ代償金が贈与とみなされ、相続税とは別に贈与税の課税を受ける可能性があります。

そのため、遺産分割協議書には上記に以下の一文を加えて記載しましょう。

2 田中二郎は上記の預金を取得する代償金として、田中一郎に対し金1,000万円を支払う。

なお、名義預金と呼ばれる口座が存在する場合があります。

名義預金とは、被相続人である祖父が孫の為に積み立てていたようなケースの預金です。

この場合、生前贈与として取り扱われ、遺産でないとされる可能性があります。

ー 1つの預金口座を複数の相続人で分割する

1つの銀行口座の預金を複数の相続人で分割する場合は、口座を解約して分割した預貯金を振込で受け取る方法が一般的です。

たとえば、A銀行の預貯金が1,000万円あり、相続人が被相続人の配偶者と子供が2人だったとします。

法定相続分は配偶者が2分の1の500万円、子供も2分の1ですが2人いるのでそれぞれ250万円ずつです。

相続人の代表者が預金を解約して受領してから他の相続人に送金してもいいですし、金融機関によっては解約手続きの際に指定すればそれぞれの相続人に直接振り込んでもらうこともできる場合があります。

遺産分割協議書には以下のように記載します。

1.次の預金について、相続人 田中一郎が4分の1、相続人 田中花子が2分の1、相続人 田中二郎が4分の1の割合により取得する。

【預貯金】

A銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号1234567

口座名義人 田中太郎

2.相続人 田中一郎は相続人を代表して前項の預金の解約及び払戻し又は名義変更の手続を行い、相続人 田中花子の取得分について別途相続人 田中花子の指定する口座に、相続人 田中二郎の取得分について別途相続人 田中二郎の指定する口座に、それぞれ振り込む。その振込手数料は相続人 田中一郎の負担とする。

ー 預金口座ごとにそれぞれの相続人が相続する

預金口座が複数ある場合、どの金融機関の口座を相続するかを取り決めます。

遺産分割協議書には以下のように記載します。

1.以下の遺産について、相続人 田中一郎が取得する。

【預貯金】

A銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号1234567

口座名義人 田中太郎2.以下の遺産について、相続人 田中二郎が取得する。

【預貯金】

B信用金庫 〇〇支店 普通預金 口座番号8901234

口座名義人 田中太郎

遺産分割協議において、相続手続きの代表者を決め、遺産分割協議書に代表者の権限などを記載することがあります。

ー 相続人の1人が取得して、代償金を支払う

預貯金額が異なる口座が複数あり、口座残高がバラバラで口座ごとによる分割がむずかしい場合は、相続人の1人が全ての預金口座を取得して、口座の解約または払い戻しを受けた後、ほかの相続人に現金を支払うこともできます。

この場合、預金口座を取得した相続人は、相続人の代表者でなく、自分の口座として手続きをすることになります。

ー 預金の一部分割

通常、遺産分割は全ての遺産について話し合って1回で分割します。

これを全部分割といいます。(なお、後日、新たに遺産が見つかった場合に、再度遺産分割をおこなうか、新たな遺産を相続する人を決めておくことがあります。)

しかし、相続人全員の同意があれば、遺産のうち預貯金のみ先に分割して、残りは未分割のまま後で話し合って決めることも可能です。

これを「一部分割」といいます。

一部分割は相続税の支払いや当面の生活費などの早急に現金が必要となる場面や相続人が多くて遺産分割協議が長期化しそうな場合、遺産の種類が多い場合などに実施されます。

注意点としては、一部分割を行った後に残った相続財産についての分割でトラブルが発生し、調停や審判になった場合、原則として一部分割された内容は除外されます。

残りの相続財産のみが裁判手続の対象となりますが、残りの財産について法定相続割合に従って分割するのか、先に分割した財産を含む遺産全部について法定相続割合に従って分割するのかが問題になります。

そのため、先に行った一部分割の内容を後で行う残った遺産分割の際に反映させたい場合は、その旨を一部遺産分割協議書に記載するほうがよいでしょう。

どのような表現で記入するかは状況により異なるので、迷った場合は法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

2-2.遺産分割協議書での預貯金の記載方法

分割割合、方法が決まったら遺産分割協議書にまとめていくことになりますが、記載する際に気をつけたいポイントがあります。

ー 預金の情報の記載方法

協議書には被相続人名義の預金口座を特定できるように、「預貯金先の金融機関名」「支店名」「口座種別(普通・定期・貯蓄など)」「口座番号」「口座名義人」を漏れずに記載します。

相続人 田中一郎は以下の遺産を取得する。

【預貯金】

A銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 1234567

B銀行 〇〇支店 定期預金 口座番号 8901234

口座名義人 田中太郎

ー 金額ではなく割合で記載する

預貯金の分割は金額ではなく、相続の割合だけを記載します。

被相続人の死亡後も預貯金は利息が付くなどして金額が変動します。

預金残高や相続する金額を書いてしまうと、遺産分割協議書を作成時と金融機関で相続手続きを行う時点での預貯金残高が異なり、計算が合わなくなります。

その場合、遺産分割協議書の表記と口座の状況が異なるため、金融機関が手続きに応じてくれない可能性があるため、基本的に金額は記載しません。

以下の遺産について、田中花子が2分の1、 田中一郎が4分の1、田中二郎が4分の1の割合でそれぞれ取得する。

【預貯金】

A銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 1234567

B銀行 〇〇支店 定期預金 口座番号 8901234

口座名義人 田中太郎

なお、信用組合やJA(農業協同組合)のように出資をしていないと取引ができない金融機関もあるため、出資金がある場合には忘れずに遺産分割の取り決めをおこない、協議書に記載しておくようにしましょう。

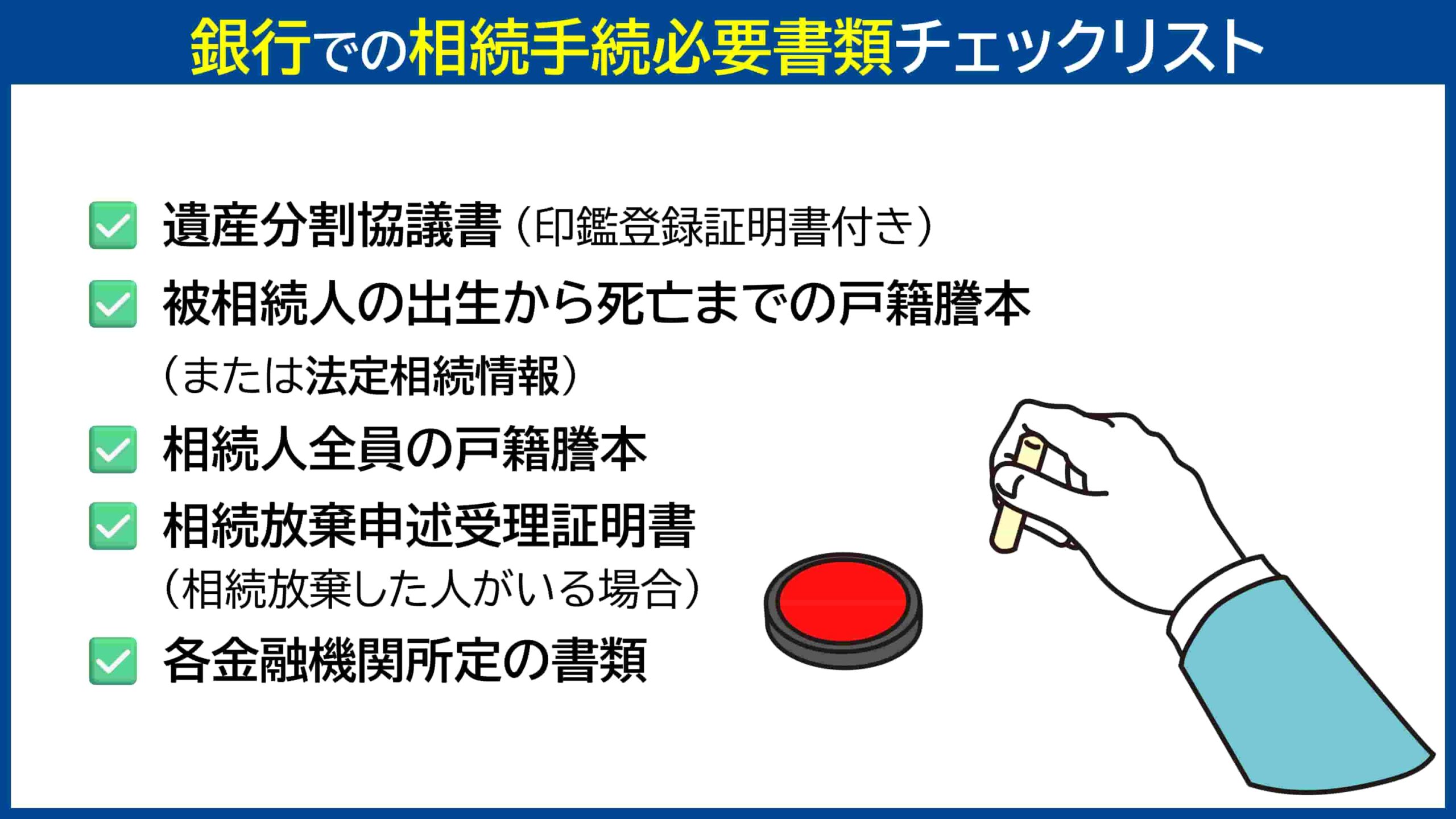

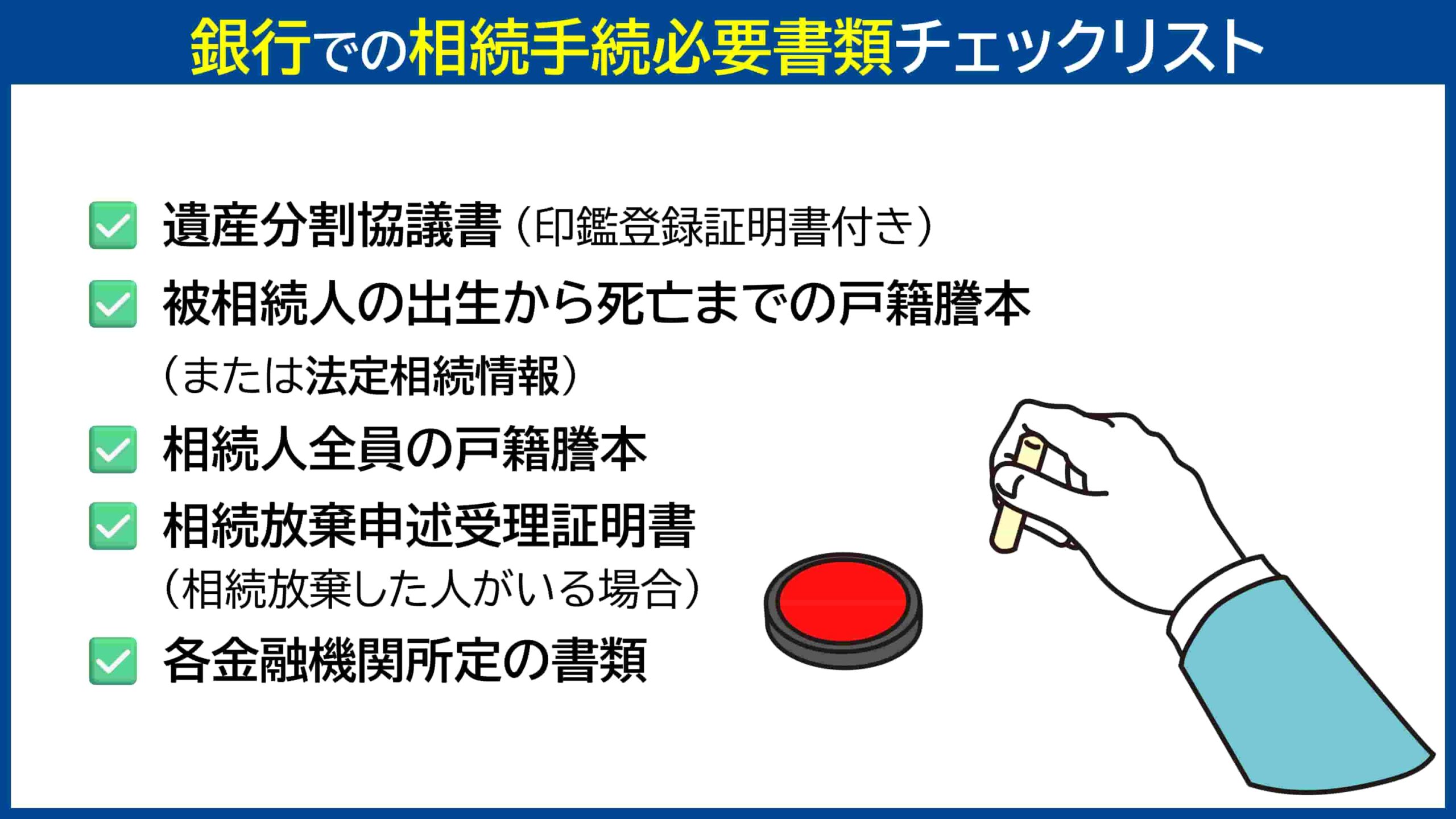

3.金融機関で預貯金の相続手続きを行う

金融機関によって口座解約のために必要な書類は異なります。

相続手続きに必要な書類が送られてくるまでに日数がかかるため、遺産分割協議書が完成する前に郵送や窓口で申請して取寄せを済ませておくとスムーズです。

遺産分割協議書が完成したら、金融機関で預貯金の相続手続きを行います。

一般的には以下の書類の提出を求められます。

収集には時間がかかるものもあるため事前に用意しておきましょう。

遺言書の内容に従って分割する場合は「遺言書」、裁判所を利用して遺産分割を行った場合は「調停調書」「審判書」「判決」などを遺産分割協議書に替えて提出します。

被相続人の戸籍謄本は、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役所の窓口、または郵送で取り寄せします。

被相続人の本籍地が分からない場合は住民票を取り寄せて確認することができます。

転居して本籍地が変わった場合には、以前の本籍地への請求も必要となります。

金融機関に提出する書類は、基本的に原本を提出します。

書類の種類によっては複製(写し・コピー)でいいとする金融機関もあれば、原本でなければならない金融機関もあるので注意が必要です。

金融機関によって必要な書類や手続き方法に違いがあり、書類に不備があると受理してもらえない可能性があるため、事前に確認するなどしておきましょう。

多くの金融機関は土日祝の窓口業務を行っていないうえ、2020年の新型コロナウイルス感染症流行以降は電話やWEBでの事前予約が優先されるようになりました。

予約枠も少なく、不備不足があると何度も足を運ぶことになり相続手続きの完了まで時間がかかるため、そうならないようしっかり準備を整えましょう。

4.まとめ

遺産分割協議書は相続人自身が作成することも可能です。

ただし、金融機関や法務局、運輸支局、税務署などに提出することもあり、第三者にも遺産の分け方が明確に伝わる形式でなければなりません。

また、遺産相続協議には相続人全員の参加と合意が必要なため、誰が相続人なのか、どれだけ遺産があるのか正確に調べる必要があります。

相続人の数や相続財産の種類が多い、記載方法がわからない財産がある、相続人同士の仲があまり良くない場合などはミスも起きやすいので注意しなければなりません。

手間と時間をかけて作成しても、ミスによって遺産分割協議書の作り直しや相続人全員に再度署名捺印をお願いすることになる場合もあります。

相続に関わる手続きには期限があるものも多く、相続放棄手続きは原則として3か月以内、その年の死亡した日までの所得税の準確定申告は4か月以内、相続税申告は10か月以内と、やるべきことは多くあります。

効率的に、すみやかに手続きを進めていくことが重要なポイントになるため、遺産分割協議書を専門家に依頼される方が多いのはそのためです。

遺産分割協議書作成代行は弁護士に依頼することができます。

相続税申告の範囲であれば税理士が、相続登記手続きの範囲で司法書士が手続きをおこなうことができますが、活動範囲に制限なく遺産分割協議をサポートできるのは弁護士だけです。

古山総合法律事務所では、遺産相続問題・相続争いについてのサポートやアドバイスを行っています。

初回無料相談では、① ご事情やご希望をふまえた解決策のご提案、② 解決までの道すじ、③ 個別の質問への回答をおこないます。

あなたの気持ちに寄り添い、専門知識や解決ノウハウ、これまでの解決事例を交えながら対処法を分かりやすく丁寧にお話しいたします。

解決実績豊富な当事務所まで安心してご相談ください。

一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。