勝手な遺産相続手続きは有効?無効?

親が亡くなり、残った子供同士で話し合って相続手続きを進めていこうとしたところで、ひとりの兄弟姉妹が親の遺産について勝手に土地や建物を売ってしまったり、預金口座からお金を引き出していたことが発覚することがあります。

よくあるパターンとしては、親と同居または近くに住んでいる兄弟姉妹が他のきょうだいに黙って相続財産の一部を処分していたり、取り込んでいるケースです。

遺産相続は、遺言書がある場合とない場合で大きく分割方法が異なります。

遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、相続人全員で話し合う遺産分割協議を行って手続きを進める必要があります。

分割内容について相続人全員が納得しなければ有効とはなりません。

そのため、きょうだいの誰かが勝手に相続手続きを行っている場合にはその手続きは無効となる可能性が高いです。

1.きょうだいによる遺産分割で知っておくべきこと

かつては長男が全財産を相続するという家督相続という旧民法の遺産相続方法がありました。

昭和22年に廃止され、現在では長男だからと特別扱いされることはなくなりましたが、未だに長男がすべてを引き継ぐものと考える人も少なからず存在します。

また、親の介護や看護などをしてこなかった兄弟姉妹が相続財産のみを主張することに対して、子供同士で遺産分割トラブルになることは少なくありません。

遺言書がない場合、被相続人の子である兄弟姉妹の遺産分割の権利は全員等しく、公平なものです。

まずはきょうだいによる遺産分割において、知っておくべきポイントを解説します。

1-1.兄弟姉妹の中に優先順位はない

被相続人の財産を相続する権利を持つ人を「法定相続人」といいます。

遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限りません。

しかし、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士が話し合ってどのように相続するかを決めることになります。

民法では法定相続人について、範囲と順序が決められています。

参照 相続人の順位(民法887条乃至第890条)

優先順位

|

血族の種類 |

| 常に相続人 |

配偶者 |

| 第一順位 |

子などの直系卑属(子が死亡してる場合は孫) |

| 第二順位 |

両親などの直系尊属(両親が死亡している場合は祖父母) |

| 第三順位 |

兄弟姉妹およびその代襲相続人(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪) |

被相続人の子は最優先で法定相続人となります。

配偶者が既に亡くなっている場合、被相続人の子どもが全財産を相続することになります。

子どもが複数いる場合には、法律的には頭数で平等に分配し財産を受け取る権利があります。

長男だから優先的に財産を相続できる、末っ子だから少ないということはなく、生まれた順番や年齢、性別によって差が生まれることはありません。

1-2.遺産分割が終わるまでの預貯金は相続人の共有財産

相続開始日は、被相続人の死亡日です。

被相続人が死亡し、それにより自身のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、①相続する(単純相続)、②相続放棄(相続しない)、③限定承認(相続資産の範囲で負債を受け継ぐ)のいずれかの方法を選択する必要があります。

相続開始時点で存在する預貯金は、遺産分割の対象となります(平成28年12月19日 最高裁判決)。

基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要で、預貯金は現金納付を基本とする相続税支払いの原資となることが一般的です。

そのため、相続税申告が必要な場合には、遺産分割協議を早急に進めることが大切です。

相続税申告では、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」ですが、相続税が発生するかしないかは財産を調べてみなくてはわかりません。

相続税の申告期限までにはどのような財産があり、誰がどれだけ相続するのかを決めて、速やかに相続税額を計算する必要があります。

遺産分割が終わるまでの期間、全ての遺産は相続人全員の共有財産となります。

そのため、遺産分割協議が終わるまでは相続人全員に所有権があるので、たとえ財産の一部でも誰かひとりが勝手に処分することは原則許されません。

参照 第八百九十八条(共同相続の効力)

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

1-3.遺産分割は相続人全員の合意が必要

遺言書がない場合、遺産分割の方法は基本的に相続人全員が話し合って決めることになります。

合意が得られるのであれば、どのような相続割合で分割してもかまいません。

しかし、ひとりでも遺産分割の内容に不満があれば、お互いに納得する分割割合になるよう話し合う必要があります。

話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の調停を利用して遺産分割の合意を目指したり、審判で家庭裁判所に決めてもらうことになります。

参照 第九百七条(遺産の分割の協議又は審判)

共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

2.遺産を独り占めすることができる条件

遺言書がない場合の遺産分割において、きょうだい間は平等であり、遺産分割には全員の合意が必要であることがわかったと思います。

しかし、限られた条件ではありますが、兄弟姉妹が複数いてもひとりだけが遺産を相続できるケースもあります。

もちろん、その場合においても適切な手続きを行っていなければ、勝手に遺産を相続したり処分することは無効になる可能性があります。

2-1.遺言書で相続分が指定されている

親が生前に遺言書を作成していた、「最後まで自分の世話をしてくれた長女に全財産を相続させる」と書かれていた場合は、遺留分を除いた財産の全てを長女が相続することができます。

相続においては遺言者の意思が最優先されるため、遺言書がある場合は基本的にはその内容に沿うことになります。

ただし、遺言書が有効であることが前提であり、書き方や形式に不備があった場合は無効になります。

遺言書が無効である場合は、改めて遺産分割協議が必要となります。

また、遺言書が有効であった場合にも、自身の取り分が与えられなかった長女以外の兄弟姉妹が不満を抱くのは当然のことです。

そのため、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には法律で最低限保障された遺産取得分「遺留分」を請求する権利があります。

したがって、他のきょうだいから「遺留分侵害額請求」権を行使された場合、長女はお金を支払わなければなりません。

2-2.遺産分割協議で全員が同意した

遺産分割協議は、相続人全員で参加し、全員が合意することで成立すると説明しました。

民法では相続人が2人以上いる場合、法律(民法)で定められている相続割合「法定相続分」で相続するのか、遺産分割協議では話し合いによって分割方法を自由に決めることができます。

そのため、話し合って全員が合意するのであれば「長男が全財産を相続する」ということも可能です。

ただし、誰かひとりでもその内容に納得できない場合には、その協議は不成立です。

また、3人の兄弟姉妹がいたとして、ひとりでも協議の内容を知らされておらず、参加していない人がいた場合も無効となります。

無効な遺産分割協議が行われた場合には、改めて当人同士の話し合いをするか、家庭裁判所の遺産分割調停などを利用して、遺産分割協議をやり直すことになります。

2-3.他のきょうだいが相続放棄した

「相続放棄」とは、家庭裁判所で被相続人の資産や負債(借金)などの遺産全てに対する権利や義務を放棄する手続きです。

被相続人の死亡により、自身に相続があったことを知ってから3か月以内に手続きをする必要があります。

相続財産調査に時間がかかり、資産よりも負債が多いか判断できない場合には、期限を延長するための手続きを取ることもできます。

相続放棄をした人は「最初から相続人ではなかったもの」と見なされて相続人から除外され、子や孫にその相続権が移る(代襲相続)こともありません。

代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が、相続開始前に死亡するなどしていた場合、その子などが相続することです。

被相続人の「子」の場合、その子(被相続人からすると孫)に代襲し、さらに孫が死亡してる場合にはその子(被相続人のひ孫)に再代襲相続します。

それに対して、被相続人の兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続することになり、再代襲相続は発生しません。

放棄された人の相続分は残った相続人で分割することになるため、相続人ひとりあたりの相続分は増えます。

3人の兄弟姉妹がいた場合、2人が相続放棄すれば残った1人が全ての相続財産を受け取ることになります。

ただし、誰かひとりでもその内容に納得できない場合には、その協議は不成立です。

また、3人の兄弟姉妹がいたとして、ひとりでも協議の内容を知らされておらず、参加していない人がいた場合も無効となります。

無効な遺産分割協議が行われた場合には、改めて当人同士の話し合いをするか、家庭裁判所の遺産分割調停などを利用して、遺産分割協議をやり直すことになります。

2-4.他のきょうだいが相続分の譲渡を行った

相続人が自分の相続分を他人に譲り渡すことを「相続分の譲渡」といいます。

相続分の譲渡は相続人なら誰でも行うことができ、譲る相手は他の相続人でも血縁関係のない第三者でもかまいません。

特別な手続きは必要なく、法律的には口約束でも成立します。

しかし、後々「言った、言わない」のトラブルに発展する可能性もあるので、「相続分譲渡証書」として書面に残しておくのが良いでしょう。

法定相続人が被相続人の子供しかいない場合、他の兄弟姉妹全員が長男に相続分の譲渡を行うとすれば、長男が全ての遺産を相続することになります。

相続放棄に似ていますが、相続放棄の場合、放棄した相続分は残った相続人で分割することになるのに対して、相続分の譲渡は譲る相手を自分で自由に決められるという点が異なります。

ただし、注意点として、相続放棄は「相続人としての地位を放棄する」のでプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことはありません。

しかし、相続分の譲渡は相続分の譲渡を行った後も、負債(借金)の支払い義務が譲った側の兄弟姉妹にも残ります(ただし、負債(借金)を支払った場合、譲られた側のきょうだいに請求できます)。

2-5.子のいない兄弟姉妹が廃除・欠格事由に該当する

生前、親を言いくるめたり脅すなどして自分に有利な遺言書を書かせたり、遺言書を偽造するなどして民法891条に定められた5つの欠格事由に該当した場合、特別な手続きを経ることなく当然に相続人としての資格を失います。

参照 民法第891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

また、被相続人に対して生前、虐待や重大な侮辱、または著しい非行があった場合には被相続人の意思で特定の推定相続人(配偶者、子、親)の相続資格を剥奪することができる制度を「相続廃除」といいます。

相続廃除はその関係性を完全に損なうような重大な行為を行った場合にのみ可能で、一時的な感情の対立で行った行為では廃除は認められないことがあります。

参照 民法第892条(推定相続人の廃除)

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

相続欠格や相続廃除に該当する兄弟姉妹は、相続人としての資格を失い、遺留分も認められません。

ただし、該当する兄弟姉妹に子や孫がいる場合には、その相続分は子や孫に引き継がれます(代襲相続)。

相続人となる兄弟姉妹の一人が相続開始よりも前に死亡しており孫がいない場合、相続人の数が減ることになります。

そのため兄弟姉妹が2人であれば、残った1人が全ての財産を相続することになります。

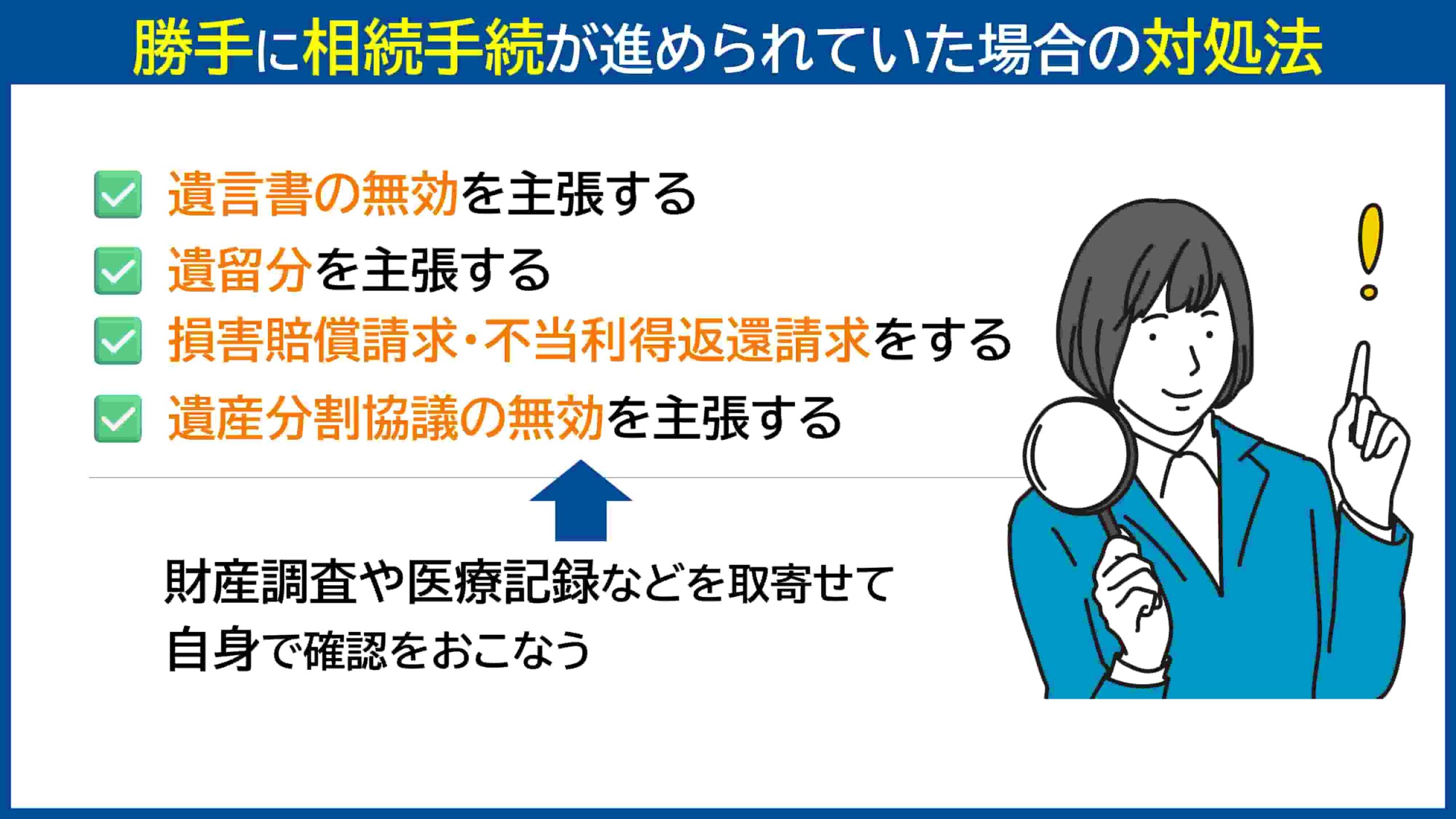

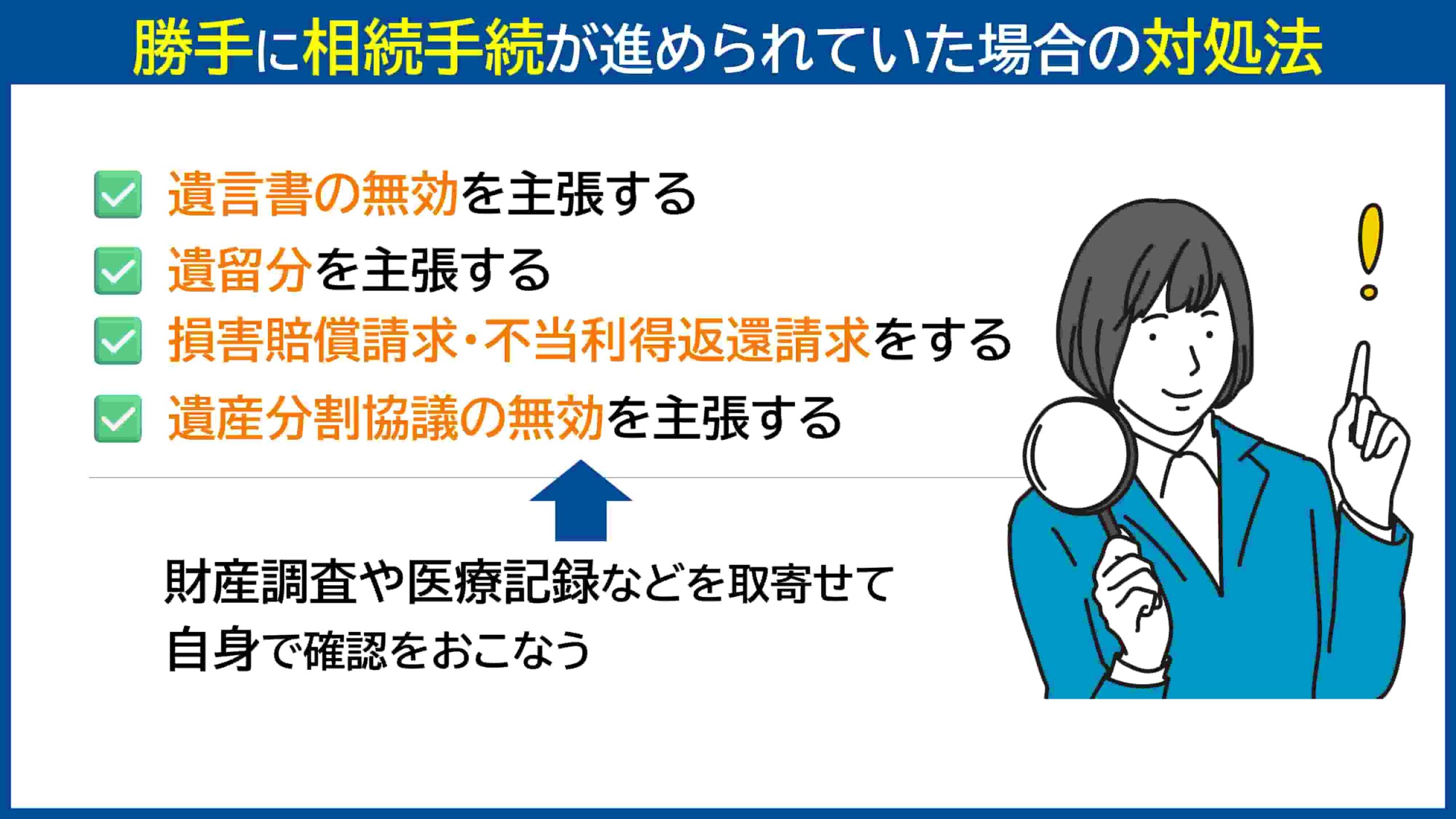

3.勝手な相続手続きでよくある状況と対処方法

遺産全部を誰かひとりが独り占めするのはむずかしいものの、独占できるケースはあるということがわかりました。

しかし、いずれのケースにおいても確認を怠ったり、話し合いの場を設けることなく、誰かがひとりで勝手に相続手続きを進めてしまうと他の相続人から不満が出るのも当然のことです。

ここでは、兄弟姉妹が勝手に相続手続きを進めている具体的な状況を挙げながらそれぞれの対処方法について解説していきます。

3-1.遺言書の有効性を疑う

例えば、遺言書が「長男に全財産を相続させる」というような特定の人に相続(遺贈)させる内容であった場合、まずは遺言書が有効かどうかを確認します。

ー 遺言書作成の形式違背がある場合

公正証書遺言の場合は専門家である公証人が遺言書を作成するため、形式上の不備で無効となる可能性は低いです。

ただ、被相続人が自分で作成する書いた「自筆証書遺言」や、遺言内容を秘密にして作成する秘密証書遺言の場合は、書き方や形式に不備があって無効となるケースも少なくありません。

日付がない、遺言書の署名・押印がない、内容が不明確、訂正の仕方を間違えている、夫婦共同で1つの遺言書を作ってしまったなど法律に違反するような不備が見つかれば、その遺言書は無効となることがあります。

ー 遺言能力がなかった場合

遺言書作成の時点において、親が既に認知症などにより遺言内容を理解できる判断能力がなかった場合も遺言書は無効となります。

遺言書作成にあたり「遺言能力」があることが必要です。

遺言能力は、遺言作成の結果、自身の死後にどのような結果が発生するのかを理解できる意思能力です。

ー 詐欺・脅迫などの事実がある場合

さらに、自分に有利な内容にするために詐欺や脅迫を行って遺言書を作成させたと発覚した場合には、遺言を取り消すことができる上、その相続人は相続欠格として相続人としての権利がなくなります。

遺言書があるからと強引に相続手続きを進めると、他の兄弟姉妹から遺言書の有効性について疑いをかけられ、念入りに調査される可能性があります。

例えば、認知能力を疑う場合には、親の入通院先の医療機関や介護施設からカルテや記録を取り寄せて、認知能力に関する記載がないかを確認し、意思能力に問題があった場合には遺言書無効の主張を行うことになります。

なお、認知症であっても、程度は軽度~最重度まで差があり、日ごろ意思能力を喪失していても、一時的に意思能力を取り戻すような場合もあるため、認知症であれば必ず「遺言は無効」というわけではありません。

3-2.遺留分侵害額請求を行う

遺言書が有効だった場合や、遺言無効を争うことが難しいような場合は、遺言書の内容に従って相続することになります。

しかし、他のきょうだいは法律で最低限保証された一定割合の相続財産を受け取る権利「遺留分」があります。

「遺留分」とは(被相続人の兄弟姉妹以外の)法定相続人に最低限保証された遺産取得分です。

相続欠格や相続廃除になっていない限り、「最低でもこの割合だけは遺産をもらえる」と主張できる権利です。

たとえ「長男に全財産を相続させる」と書いてあっても、他のきょうだいは遺留分を侵害されたとして長男に請求することができます(遺留分侵害額請求)。

逆に、遺言書に「次男には遺産を与えない」と書かれていても、次男が相続欠格や相続廃除に該当しないのであれば、次男は長男に遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分侵害額請求を行うことができる人を「遺留分権利者」といい、以下の人が対象となります。

遺留分は遺族の生活を保障することが目的の制度なので、法律上扶養義務の及ばない被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は原則として「法定相続分の1/2」と決まっています。

■配偶者がいる場合

| 法定相続人 |

法定相続分 |

遺留分 |

| 配偶者のみ |

配偶者:すべて |

全体の1/2 |

配偶者と子

(子が死亡している場合は孫などの代襲相続人) |

配偶者:1/2

子:1/2 |

全体の1/2

(配偶者:1/4, 子:1/4) |

配偶者と直系尊属

(両親が死亡している場合は祖父母) |

配偶者:2/3

直系尊属:1/3 |

全体の1/2

(配偶者:1/3, 直系尊属:1/6) |

配偶者と兄弟姉妹

(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪) |

配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4 |

配偶者のみ:全体の1/2

(兄弟姉妹には遺留分なし) |

■配偶者がいない場合

| 法定相続人 |

法定相続分 |

遺留分 |

| 子のみ |

同順位の相続人で均等に分割 |

全体の1/2 |

| 兄弟姉妹のみ |

| 直系尊属のみ |

全体の1/3

(※例外) |

注:遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上保障されている最低限の遺産の取り分です。表中の遺留分は、遺産全体に対する割合を示しています。個々の相続人の遺留分は、法定相続分に遺留分割合(通常1/2、直系尊属のみの場合は1/3)を乗じて計算します。

遺留分の計算方法(具体例)

【相続財産】 6,000万円

【相続人】 3人の子供(長男・長女・次男)※妻は既に他界

【遺言書】 長男に全財産を相続させる

【遺留分権利者】 長女・次男法定相続分1/3×遺留分1/2=1/6

相続財産 6,000万円×1/6=1,000万円長女と次男は、相手方である長男に対してそれぞれ1,000万円ずつ「遺留分侵害額請求」を行うことができる

遺留分侵害額請求は話し合って解決できるようなら直接交渉し、当事者同士では解決がむずかしい場合には家庭裁判所で調停を利用、調停でもむずかしい場合には地方裁判所で訴訟(遺留分侵害額請求訴訟)を提起して解決を図ることになります。

ただし、遺留分侵害額請求権には期限があります。

相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行動を起こさないと、それ以降は時効により請求できなくなります。

また、遺留分侵害の事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年で除斥期間となり、それ以降は請求できなくなるので注意が必要です。

3-3.遺産分割協議をやり直す

ー 遺言書が無い場合

遺言書がない場合の遺産分割は、相続人同士で話し合って決めることが前提となっています。

遺産分割協議は相続人全員が参加し、全員が同意しなければ法律上無効です。

そのため、話し合った結果を記録する遺産分割協議書には、相続人全員の合意を示すための署名と実印による押印、その印鑑証明書原本を添付し作成するのが一般的です。

勝手に相続手続きが進められていた場合、そもそも遺産分割協議は行われていないということになるので無効となります。

話し合いに応じてくれるようならば、遺産分割には法定相続分という分け方の基準があり、きょうだい間で遺産を独り占めすることはできないということを説明し、改めて遺産分割協議を行います。

話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることで調停委員が中立の立場で話し合いをサポートしてくれます。

ー 遺産分割協議書を勝手に作成していた場合

合意していないにも関わらず、遺産分割協議書に署名・捺印がされているというケースもあります。

このような場合には、裁判所に対して遺産分割協議無効確認訴訟を提起することを検討します。

また、こうした行為は無断で遺産分割協議書を作成することは私文書偽造(刑法159条など)に該当し、偽造した協議書を提出して銀行などで預金を払い戻すことは詐欺(刑法246条)に該当する犯罪行為となります。

3-4.使い込みが発覚した場合

生前、財産管理をすることがむずかしくなった親の銀行口座から勝手にお金を出金して、自分や自分の子供のために使ってしまうケースは少なくありません。

特に同居世帯の場合は親が子に通帳、キャッシュカードを渡し、暗証番号を教えていることも多く、後から使い込みが発覚する例はよくあります。

親の実印などを勝手に持ち出したり、認知症の親を言いくるめるなどして、親の銀行口座や生命保険を勝手に解約する、親の有価証券などの資産を売却するなどの行為も使い込みにあたります。

また、親の死後に凍結されていない預貯金の引き出し、不動産の名義変更(相続登記)を行うなど、勝手に遺産の一部を取り込んだり処分することも使い込みになります。

話し合って解決できるのであればそれに越したことはありませんが、むずかしい場合、相続開始後に使い込まれた財産ならば家庭裁判所での遺産分割調停での解決を図ることもできます。

あるいは、「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」訴訟を地方裁判所に対して提起することになります。

不当利得返還請求の権利には消滅時効があり、相続開始時から5年以内、または使い込みがあったときから10年です。

同様に、不法行為に基づく損害賠償請求権にも時効があり、使い込みが発覚してから3年以内、または使い込みがあったときから20年です。

3-5.遺産内容を隠されている場合

使い込みを疑う以前に、兄弟姉妹のひとりが親の財産を管理していて、他の兄弟姉妹が遺産の内容についてたずねても教えてもらえないというケースもあります。

相続開始から遺産分割が完了するまでの被相続人の遺産は、相続人全員の共有財産とし、相続人全員の同意がなければ処分や変更は行えないと前述しました。

遺産に何があって遺産総額がいくらかなど、遺産の内容を相続人全員に開示しなければならないという法律上の義務はありません。

そのため、他の兄弟姉妹が遺産の全容を隠している場合には、自分で財産調査をする以外の方法がありません。

最終的に遺産分割協議をするにしても、遺留分を主張するにしても、なんらかの訴訟を提起するにしても、相続財産がどれだけあるか把握していないと自分が相続できる金額を主張することができません。

当事務所では、こうした相続財産調査、財産評価などについてもサポートしていますので、お気軽にお問い合わせください。

4.きょうだいが勝手に相続の具体的な対応策

たとえ勝手に相続手続きを進めている兄弟姉妹に非があるとしても、自分から行動しなければ解決できません。

話し合いに応じてくれるようなら良いですが、しらばっくれたり話し合いに応じてくれない場合は、調停や訴訟を考える必要があります。

裁判となった場合、いくら相手が悪くても権利を主張する側に立証責任があります。

そのため、相手に非があることを客観的に証明するための証拠が必要となります。

兄弟姉妹のひとりが勝手に相続手続きを進めていた場合、他の兄弟姉妹には遺産の全容を知らされていないことが多いでしょう。

前述したとおり、協議や調停、訴訟を行うにしても、まずは財産調査を行い、遺産の全容を掴むことが大切です。

勝手に相続手続きを進めていた兄弟姉妹が途中で財産目録を開示してくれたとしても、「他に隠してる財産があるのでは?」と疑いの目を持ってしまうのも当然のことです。

訴訟を提起してやると思っていても、実際に調査してみるとほとんど遺産がなかったという場合もよくあります。

勇み足になってしまわないためにも、まずは財産調査から始めることをおすすめします。

4-1.相続財産調査の進め方

相続財産には、預貯金、株式、不動産の他にも借地権、現金、宝石・貴金属、古美術品、車、金銭債務、無体財産権(特許権や営業権など)などがあります。

現金や宝石・貴金属、古美術品などの現物は、基本的に被相続人の自宅を調査します。

ここでは預貯金、株式、不動産の調査方法を解説します。

どのような財産があるのか一目でわかるような財産目録などの資料が元からあることはまずありません。

特に今回のように相続人のひとりによって財産が取り込まれて開示してもらえない場合は、取り込んでいる兄弟姉妹が親と同居していたか近所に住んでいる可能性が高く、実家に戻って預貯金の所在や被相続人宛に届いている金融機関や証券会社からの郵便書類を確認するという作業による調査がむずかしいことが想定されます。

そのため、直接関係各所に問い合わせをしていくという非常に面倒で地道な作業になります。

被相続人の住所地周辺の金融機関、上場株式については証券保管振替機構へ紹介し、所有不動産については市役所に名寄帳(課税対象となる不動産を所有名義人でまとめた資料)を取り寄せするなどして確認します。

一つひとつは単純作業ではありますが、受付時間を平日の日中のみとする機関も多く、確認する窓口が多いと膨大な手間や時間がかかります。

各機関に問い合わせる際には事前に被相続人との関係を証明できる書類を提出するのが一般的です。

そのため、スムーズに手続きを行えるよう、事前に書類を準備しておきましょう。

ー 預貯金の調査方法

親の預貯金口座がわかっている場合は、その銀行に対して照会します。

被相続人名義の口座の有無が全くわからない場合は、親が今までに住んでいたことのある過去の住所を含め、居住先の近くにある金融機関、ゆうちょ銀行、ネットバンクなど思いつく先はすべて確認しましょう。

メガバンクは本支店を含めた「全店照会」をしてもらえることもあるため、照会対象に含めておくと良いでしょう。

口座があることが分かったら、被相続人の死亡日時点の内容で残高証明書を発行してもらいます。

また、その口座の取引内容についての取引明細書を、使い込みが疑われる時点までさかのぼって発行を受けるか検討します。

会計帳簿の法律上の保存期間は10年であるため、取引履歴等の交付請求時点から10年を超える帳票の交付は拒否されることがあります。

また、取引明細書はひと月ごとに発行費用が発生する場合があり、10年間すべてを発行してもらった場合、かなり高額になることもあるため、どこまで交付を受けるか検討が必要です。

不審な預金の引き出しや移動がないか調べ、金額の移動があった場合には移動先の金融機関に対しても故人名義の預金口座がないか照会します。

ー 不動産調査の方法

親宛に届いていた「固定資産税納税通知書(課税明細書)」があれば、固定資産税を支払っている土地・建物といった不動産の情報が記載されています。

その情報をもとに、市町村役場で所有者の不動産一覧が掲載された「名寄帳(固定資産税課税台帳記載事項証明書)」の発行を依頼し、所有不動産を確認します。

しかし、財産を取り込んでいる兄弟姉妹が親の自宅である実家に住んでいる場合には固定資産税納税通知書を確認するのは困難です。

その場合には、実家が持ち家であれば、まずは実家のある市区町村で名寄帳の発行を依頼し、確認するところから始めると良いでしょう。

親が名義人となっている不動産が判明したら、法務局で不動産の「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得します。

不動産を担保にお金を借入している場合、抵当権などの登記がされていることがあり、どの金融機関、個人から借り入れをしているのかが分かります。

遺産分割の際に評価額の目安や相続税の評価額算出の目安にも使えるため、市区町村役場に「固定資産評価証明書」も請求しておきましょう。

仮に、兄弟姉妹によって勝手に名義変更されていることが判明した場合、まずは当事者同士の話合いで解決をはかります。

話し合いによる解決が難しい場合には、抹消登記請求訴訟など裁判所の手続きの中で名義をもとに戻すよう主張することなどが対抗策として考えられます。

なお、遺言書がなく、遺産分割協議に合意した事実もない場合は、遺言書や遺産分割協議書が偽造されていた疑いがあります。

このような行為は、私文書偽造といった刑法に反する犯罪行為です。

これに対して、遺言書があれば遺産分割協議は必要ないため、不動産を相続した人が他の兄弟姉妹に断りなく相続登記をしても法律上問題はありません(ただし、遺留分を侵害するような行為であった場合、金銭賠償を求めることができます)。

また、法定相続分どおりの割合で不動産を相続する場合、単独で共同相続人全員を共有名義とする相続登記を行うことも可能です。この場合も法律上、特に問題となりません。

ー 株式の調査方法

本来なら、被相続人宛に届く証券会社や信託銀行からの郵便物を確認したり、株主総会の招集通知や配当に関する通知書から株式の有無などを辿って調べていくことになります。

上場株式の場合は「証券保管振替機構(ほふり)」に対して登録済加入者情報の開示請求を行い、株式保有の有無を調べることができます。

郵送で照会請求をすることができ、どの証券会社や金融機関で株式を保有しているのか有料で調査することができます。

なお、ほふりは住所や氏名などで調査をおこなうため、被相続人の過去住所を確認しておき、開示請求書に過去住所から現在までの住所の履歴を書いて、漏れなく照会をおこなうようにしておきましょう。

4-2.協議での解決を模索する

財産調査を行ったうえで、兄弟姉妹のひとりが勝手に財産の一部を取り込んでいたり、処分したことが発覚した場合には、冷静な話し合いが可能であるならば当事者間で解決を模索するのもひとつです。

親族間の問題、ましてや兄弟姉妹間の問題ならば、穏便に解決できることに越したことはありません。

しかし、勝手に相続手続きを進めてしまうような人が素直に非を認めて話し合いに応じてくれることは稀です。

また、既に兄弟姉妹間に感情的な対立が生まれてしまい、お互いを信用できなくなった状態で冷静な話し合いがむずかしいのも事実です。

話し合いを重ねることで、感情的なもつれがさらに悪化してしまう恐れもあるため、早い段階で弁護士に相談し、法的視点からのアドバイスを受けることをおすすめします。

4-3.弁護士に依頼して解決を目指す

使い込みや財産隠しの可能性が考えられる場合はその証拠集めを行い、訴訟を検討します。

状況に応じて対応方法が異なり、また裁判所を利用するとなると法的知識が求められます。

裁判では、権利を主張する側に証明する責任があります。

そのためには財産調査や預貯金の流れ、遺言書作成時の背景をしっかりと調査し、確実な証拠を掴むことが鍵となりますが、遺産の使い込みや遺言書無効を証明するのはそう簡単なことではありません。

たとえば、親の預貯金を引き出した事実は証明できても「勝手に持ち出した」「自分のために使った」を証明するのは非常に困難だからです。

また、遺言書無効についても、遺言書作成時の親がどういう状況にあったのか、病院や介護施設のカルテや記録を丁寧に調査する必要があります。

弁護士なら、これらの調査や手続きに関しての多くを代理人となって行うことができ、十分な法的知識や経験を持っているので適切かつ有利に進めることができます。

まとめ

兄弟間の相続トラブルは、幼い頃からの関係性や些細な過去のできごとなども絡み、一度もつれてしまうと修復不可能なところまで悪化してしまう可能性があります。

穏便に済ませようと話し合いで解決しようとして、感情の行き違いがさらに大きなトラブルに発展してしまうこともあります。

そうなる前に早めに弁護士に相談するのも解決方法のひとつです。

弁護士に依頼したからといって即裁判ということではありません。

弁護士が代理人となって話し合いを行うことで本人同士の接触を減らすことで精神的負担を軽減し、客観的に協議を進めることができた事例も多くあります。

また、財産調査や遺言書の有効性を争う場合の被相続人の認知能力の調査には地道な作業が必要です。

必要書類の取り寄せなど、各種手続きについても弁護士の持つ権限で多くの場合が代行可能です。

古山総合法律事務所では、遺産相続問題・相続争いについてのサポートやアドバイスを行っています。

初回無料相談では、① ご事情やご希望をふまえた解決策のご提案、② 解決までの道すじ、③ 個別の質問への回答をおこないます。

あなたの気持ちに寄り添い、専門知識や解決ノウハウ、これまでの解決事例を交えながら対処法を分かりやすく丁寧にお話しいたします。

解決実績豊富な当事務所まで安心してご相談ください。

一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。